ベトナムと日本を繋ぐ「株式会社ブリッジ」が、食の新たな挑戦として日本に持ち込んだのは、ベトナム南部のソウルフード「フーティウ」

本場のスタイルそのままに提供するため、麺の輸入から現地シェフを日本に招くまで、想像を絶する苦難を乗り越えてきました。

この記事では、大橋さんが語るフーティウへの情熱、本場の味へのこだわりが奇跡を生んだ背景、そして食を通じて日本とベトナムの文化交流を深めるSADEC TOKYOの未来のビジョンに迫ります。

ベトナムと日本を繋ぐ「株式会社ブリッジ」の多角的な挑戦

ケージー: 本日はよろしくお願いいたします!SADEC TOKYOを運営されている株式会社ブリッジさんの事業について、まずはどのような挑戦をされているのかお聞かせいただけますか?

大橋さん: はい、よろしくお願いいたします。私たち株式会社ブリッジは、おっしゃる通りSADEC TOKYOを運営していますが、実は日本とベトナムに特化して、多角的な事業を展開している会社なんです。メイン事業としては、ベトナム人の人材紹介を行っています。これは当社の大きな柱の一つですね。

ケージー: 人材紹介がメインなのですね。その他にはどのような事業があるのでしょうか?

大橋さん: ベトナムで新しくお店や会社、工場などを立ち上げたい日本人の方々をサポートする事業も行っています。具体的には、現地の会社登記や投資計画の立案サポート、銀行口座の開設といった手続きを支援しています。ベトナムには「Vridge Vietnam Co., Ltd.」という現地法人があり、そこにはベトナム人の弁護士が社長としていますので、彼らが現地の法律に則って全ての手続きを代行しています。

ケージー: なるほど。単なる紹介だけでなく、ベトナムでの事業立ち上げを一貫してサポートされているのですね。なぜベトナムに特化されているのですか?

大橋さん: ベトナムは近年、中国からの工場の移転が進んでいますし、人口も非常に多く、経済成長が著しい国です。一昔前は工場などの生産拠点を設けることが多かったのですが、GDPが上がって消費が活発になってきたことで、ここ3〜4年で小売業やサービス業への進出が非常に増えてきました。特に日本の外食産業の進出は顕著で、ホーチミンなどでは日本のラーメン店はもちろん、松屋や吉野家、ココイチといった大手チェーン、さらにはサイゼリヤやロイヤルホストなども進出してきていて、日本食ブームとも言える状況です。

ケージー: ベトナムでの日本食ブーム、すごい勢いですね。そうした中で、御社もベトナムで日本食レストランを運営されていると伺いました。

大橋さん: ええ、ホーチミンの中心地である3区のオフィス街に、日本食レストランを2019年にオープンしました。私が2019年から現地に駐在し、その立ち上げにずっと携わっていました。そのベトナムでの日本食レストラン事業と、日本でのベトナム料理事業は、いわば「交換留学」のような形で展開していこうという発想から生まれたものなんです。

「ベトナム食文化」の深淵へ:ソウルフード「フーティウ」との運命的な出会い

ケージー: ベトナムでの日本食レストラン事業を展開される中で、大橋さんご自身はどのようにしてベトナム料理、特に「フーティウ」と出会われたのでしょうか?

大橋さん: 実は、私たちが日本でベトナム料理店をやろうと決めるきっかけは、コロナ禍にありました。ベトナムと日本の間で人の行き来が難しくなり、向こうへの進出案件も止まってしまったんです。そんな状況の中、「何か日本でできることはないか」と考えた時に、以前から温めていたアイデアがあったんです。

ケージー: 温めていたアイデア、といいますと?

大橋さん: 実は、私たちの日本側の事務所からすぐ近くにあるこの通りに、いつか店舗を出したいという思いがありました。日頃からこの界隈で食事をしたり飲んだりする中で、「もしこの通りに空きが出たら何かやろう」という話は以前からしていたんです。そして、何をやるか考えた時に、ベトナム料理に特化しようと。

ケージー: なるほど、その場所でベトナム料理を、と。その中でも「フーティウ」を選ばれたのは、何か特別な理由があったのでしょうか?

大橋さん: ええ、運命的な出会いがありました。私がベトナムに駐在していた時、たまたま住んでいたアパートの一階に「フーティウ」を出すお店があったんです。うちの社長がそのフーティウの味がすごく好きで、私も毎日そこで食事をしていたので、私にとってフーティウはまさにソウルフードになりました。それがきっかけで、私と社長の間で「日本でもフーティウをやりたいね」という話が具体的に上がったんです。

ケージー: ベトナムで日常的に食べていた味が、日本での事業の核になったわけですね。日本ではまだ「フーティウ」の認知度は高くないと思いますが、その普及にはどんな課題があると感じていますか?

大橋さん: フーティウは、ベトナムでも特に南部の料理で、日本で普及させるにはいくつかの課題がありました。まず、麺の入手が非常に難しいんです。フーティウに使う米麺は、フォーの麺とは全く異なり、コシがあって切れにくい特徴があります。しかし、この麺はベトナム国内での消費がほとんどで、国外への輸出基準を満たしていないことが多く、手に入りにくい状況でした。加えて、ベトナムの南部の料理人が日本に来るためのビザ取得も難しく、人材確保も大きな課題でした。

ケージー: それほどの情熱を注いで、なぜ「フーティウ」一本に絞って勝負しようと考えられたのでしょうか?

大橋さん: 日本でベトナム料理をやるにあたり、最初は「ベトナム料理全般を扱うべきか、それとも何かに特化すべきか」という議論がありました。他のベトナム料理店のようにバインミーや生春巻きなども入れた方が、より多くのお客様に来てもらえるのではないかという意見も出ました。しかし、最終的に私たちは「フーティウをやりたい」という原点に立ち戻りました。今の日本の外食業界は、専門特化型の店舗がお客様に刺さりやすい傾向があります。何でも屋ではなく、「本物のフーティウはここでしか食べられない」という強みを追求することが、お客様に響くと考えたんです。

「フーティウ」日本上陸への執念:麺の確保から現地シェフを招くまでの壮絶な舞台裏

ケージー: 日本で「本物のフーティウ」を提供するために、特に「麺」の確保には大変なご苦労があったと伺いました。具体的にどのような課題があったのでしょうか?

大橋さん: はい、フーティウの麺は本当に手に入れるのが難しいんです。ベトナム南部特有の麺で、製造法がフォーとは全く異なり、コシがあって切れにくいのが特徴です。ところが、ベトナムから国外へ輸出される際の基準を満たしていないことが多く、常に安定した供給を受けることが困難でした。また、米麺は遺伝子組み換えに関する検査も厳しく、フォーのように何種類も登録されているわけではないため、新しい麺であるフーティウの麺を通関させるのは一筋縄ではいきませんでした。

ケージー: その麺の壁を、どのように乗り越えられたのですか?

大橋さん: 本当に苦労の連続でしたね。試行錯誤を重ね、なんとかしてその麺を日本に持ち込もうとしました。そして、ようやく今年の春頃に、特別なルートで麺を作ってもらえる提携先を見つけることができました。これにより、麺の安定供給が可能になり、今では麺単体での販売もできる状態にまでなっています。南部のベトナム人の方々からは「欲しい」という声も多く、フーティウは南部ではフォーよりも日常的に食べられているソウルフードですから、この麺が手に入ることは非常に大きいんです。

ケージー: 麺の確保だけでも大変な道のりだったのですね。さらに、本場のフーティウを再現するには、やはりベトナム人シェフの存在が不可欠かと思いますが、料理人の方を日本に招くことにはどのような苦労がありましたか?

大橋さん: その通りです。本物の味を出すには、南部の出身でフーティウを作れる料理人がどうしても必要でした。しかし、この料理人を日本に招くことにも非常に困難が伴いました。日本で働くためには、彼らが自国で社会保険や税金をきちんと納めている必要がありますが、ベトナムではそれが整備されていないケースが多いんです。日本の基準を満たしているベトナム人料理人は、本当に限られているのが現状です。

ケージー: 現地の文化と日本の制度のギャップが、人材確保の障壁となるのですね。

大橋さん: はい。そのような厳しい条件の中で、なんとかフーティウを作れる料理人を一人見つけることができました。その料理人に日本に来てもらい、現在はその料理人を中心に店舗で料理を提供しています。スタッフ全員「フーティウサデックを広めたい」というミッションを持って日本に来てくれているので、その情熱には本当に感謝しています。また、内装についても、ベトナム現地の設計会社に依頼し、ホーチミンから家具やタイルなど全てを輸入して、ベトナムの雰囲気を完全に再現することにこだわりました。これは、日本人に合わせることなく、本物のベトナムを体感してもらうためです。

本場の味へのこだわりが奇跡を生む:ベトナム人コミュニティで火がついた「SADEC TOKYO」の真価

ケージー: フーティウの麺や料理人の確保にこれほどの苦労をされてまで「本場の味」にこだわった結果、SADEC TOKYOにはどのような反響がありましたか?

大橋さん: オープン当初は、やはり物珍しさで多くのお客様がいらっしゃいましたが、しばらくすると客足は落ち着いていきました。しかし、その後に予期せぬ「火付け役」が現れたんです。それが、日本に住むベトナム人コミュニティでした。

ケージー: なるほど!ベトナム人の方々に認められたのですね。具体的にどのような形で広がっていったのでしょうか?

大橋さん: ええ。特に日本の南部出身のベトナム人の方々は、本国でもフォーよりもフーティウを日常的に食べますから、日本で本物のフーティウが食べられることに熱狂してくれたんです。私たちも知らない間に、彼らのコミュニティの中でSADEC TOKYOが「本場のフーティウが食べられる店だ」と一気にバズったんですよ。ある日店に来てみたら、お客様がベトナム人しかいない、という状況になったこともありましたね。

ケージー: それはすごい現象ですね!そのバズりから、さらにどのような変化がありましたか?

大橋さん: その後、今度はスーツケースを持ったベトナム人のお客様が増え始めたんです。話を聞くと、大阪や京都からわざわざフーティウを食べに来てくれたという方もいて、本当に驚きました。彼らが「本場の味だ」とSNSなどで発信してくれたことで、SADEC TOKYOは日本人のお客様にも「ここは本物だ」と認知され始め、徐々に客足が戻り、今では安定したお客様がついてくれるようになりました。実は、そのコミュニティで最初にSADEC TOKYOをバズらせてくれたベトナム人の方が、後に当店のアルバイト面接に来て、今は一緒に働いてくれているんですよ。

ケージー: それはまさに奇跡的な繋がりですね!本物の味にこだわったことが、結果的にベトナム人、そして日本人の心も掴んだと。

大橋さん: はい。私たちは、日本向けに味をカスタマイズすることは一切していません。あくまでも本場の味を提供し続けています。日本でベトナム料理店が増える中で、あえて「偽物」と言われるのが嫌で、本物のベトナム南部料理「フーティウ」を追求しました。お客様には、日本のうどんに様々な種類があるように、ベトナムの麺料理もフォーだけではない、多種多様な麺や食べ方があることを知っていただきたいんです。この強いこだわりが、最終的に私たちの最大の強みになっていると実感しています。

ケージー: 「フーティウ」というニッチな領域に特化したことが、SADEC TOKYOの揺るぎないブランドを築いたのですね!

「フーティウ」から広がる可能性:多店舗展開とベトナムビジネスのシナジー

ケージー: 吉祥寺店など、SADEC TOKYOの店舗展開はどのように進められてきたのでしょうか?そして、今後の多店舗展開についてはどのようにお考えですか?

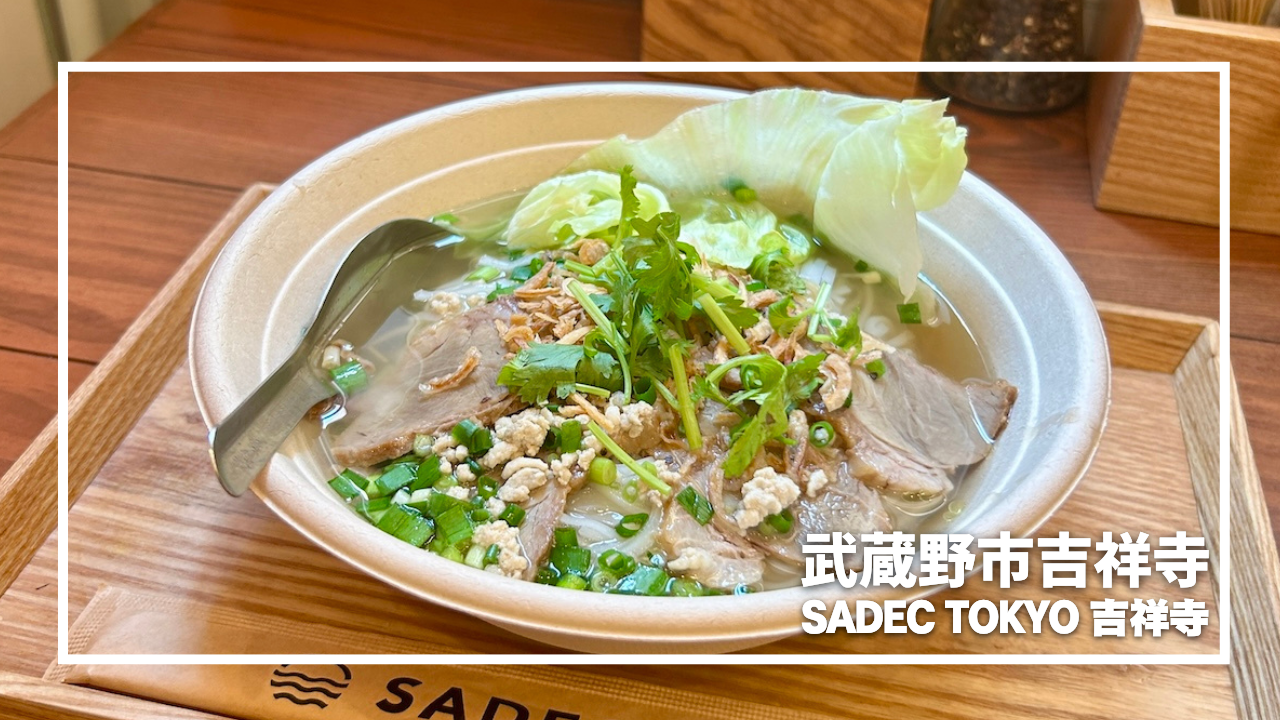

大橋さん: 今、SADEC TOKYOは主にこの神田と吉祥寺で展開していますが、吉祥寺店は特に「フーティウ」を広めるための新しい挑戦の場としてオープンしました。オフィス街である神田とは異なる客層、例えばファミリー層や老若男女が集まるエリアでフーティウがどこまで受け入れられるかを検証する目的がありました。吉祥寺店は10坪もない小さな店舗で、12席ほどしかありません。回転率を重視し、食券機を導入したり、紙の器を使用したりするなど、オペレーションの簡素化にも力を入れています。

ケージー: なるほど、吉祥寺店はフーティウの普及に向けたテストケースでもあるのですね。多店舗展開を進める上で、御社が持つベトナムビジネスの強みがどのように活かされていますか?

大橋さん: 私たち株式会社ブリッジは、ベトナムでの日本食レストラン運営や人材紹介といった事業も展開しています。これらの経験が、SADEC TOKYOの店舗拡大に非常に役立っています。特に、ベトナム人料理人の確保は、他の飲食店では非常に難しい課題ですが、当社では人材紹介のノウハウがあるため、質の高い料理人を日本に招くことが可能です。また、ベトナムに進出したい日本企業へのサポートも行っているため、物件取得や現地のサプライヤー情報など、幅広いネットワークとノウハウを活用できます。

ケージー: 御社の多角的なベトナムビジネスが、SADEC TOKYOの成長を強力に後押ししているのですね。

大橋さん: まさにその通りです。日本でベトナム料理店を運営しているからこそ、ベトナム進出を考えている企業にとっては、私たちの店舗が「生きたショールーム」のような役割を果たしています。実際にベトナム人スタッフが働き、現地の味が提供されている現場を見ることで、信頼感にも繋がっています。日本とベトナム、両国で事業を展開していることで、お互いのビジネスに良い相乗効果が生まれており、これが私たちの大きな強みとなっています。

食を通じて架ける「日越の橋」:SADEC TOKYOが描く未来のビジョン

ケージー: 大橋さんは、SADEC TOKYOの事業を通じて、ベトナム料理業界全体、ひいては日本とベトナムの関係にどのような貢献をしていきたいとお考えですか?

大橋さん: 私たちは、ベトナムにはまだ日本であまり知られていない美味しい食べ物がたくさんあると感じています。SADEC TOKYOが、そうした新しい食文化に触れていただくきっかけになれたら嬉しいです。特に日本の方は新しいものに保守的な傾向もありますが、例えば吉祥寺店で冬場に店頭でスープを配るなど、気軽に味を試していただけるような工夫もしています。ベトナムにはフーティウ以外にも多様な味があることを多くの方に知ってほしいですね。

ケージー: 食を通じてベトナムへの理解を深めるということですね。

大橋さん: その通りです。日本にはベトナムの方が非常に増えていますから、日本人がその食文化を知ることで、ベトナム人との良い関わりが生まれるきっかけになればと考えています。

昨年はちょうど日越外交関係樹立50周年という節目の年でもありました。日本はこれまでベトナムに多大なインフラ投資を行ってきましたし、ベトナムの方が親日的なのは、日本が道路や橋を作ってくれたという過去があるからです。「日本はいい国だ」と思って来てくれている彼らに対し、私たちももっとベトナムのことを知ってもらうために、料理を通じて良い関係性を築いていきたいと思っています。

ケージー: 非常に感動的なお話です。御社自体も日本とベトナムを行き来されている中で、両国の文化や人々に深く関わっていらっしゃいますね。

大橋さん: はい。私どもの会社は、ベトナム側のオフィスも、日本の事務所も、日本人よりベトナム人スタッフが多い環境です。そうした中で、私たち日本側がベトナム人スタッフの良い部分に目を向け、彼らが最大限に力を発揮できるような環境を作っていくことが重要だと考えています。

日本に来てから、残念ながら悪い経験をしてしまうベトナムの方もいると聞きます。しかし、過去に日本がベトナムと築き上げてきた友好的な関係性を、私たち食の事業を通じてさらに深め、ベトナム人の方々が日本で愛され、その文化が理解されるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。フーティウという料理、そして食の空間を通じて、両国の良い交流が生まれることが私たちの願いです。

ケージー: 大橋さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。最後に、SADEC TOKYOを訪れるファンの皆様へ、メッセージをお願いできますでしょうか?

大橋さん: SADEC TOKYOは、皆様に本場のベトナム南部料理「フーティウ」を味わっていただくための場所です。私たちは、ベトナムの食文化を深く愛し、その魅力を日本の皆様にお届けするために、日々情熱を注いでいます。まだ知られざるベトナムの味や文化に触れ、新たな発見をしていただけたら大変嬉しいです。ぜひ一度、フーティウを通じてベトナムを感じに、SADEC TOKYOへお越しください。心よりお待ちしております。

インタビュアーからの一言

日本とベトナムを繋ぐ「株式会社ブリッジ」さんが、ベトナム南部のソウルフード「フーティウ」を日本に届けた挑戦。そこには、ただの飲食店経営を超えた、両国の文化交流を深めるという強い使命感が満ち溢れていました。

「フーティウ」の麺の確保から現地シェフを招くまでの苦難を乗り越え、一切妥協することなく「本物の味」を追求する姿勢は、日本在住のベトナム人コミュニティから熱狂的な支持を得て、奇跡的な繋がりを生み出しました。

「食を通じて日本とベトナムの橋を架ける」という壮大なビジョンを掲げ、実際にその文化や人々に深く寄り添い続ける大橋さんの熱意に、心から感動しました!

エスニックマガジン関連記事

実際に訪れた店舗の様子や、こだわりのメニューについては、別記事で詳しく紹介しているので、ぜひそちらもご覧ください!