東京・幡ヶ谷。駅前の商店街を少し進んだ先に、昼どきには絶えず行列ができるタイ料理店がある。「スパイスMARKET」だ。看板メニューは、ショーケースに並んだ7種類のお惣菜から好きなものを選んでご飯にのせる「ぶっかけ飯(カオゲーン)」。今や多くのタイ料理店で見られるこのスタイルだが、その先駆けともいえるのが同店だ。

なぜ幡ヶ谷の地で、このスタイルを確立できたのか。そして、17年もの長きにわたり、地域の人々を惹きつけ続ける理由とは。

今回は、音楽業界から飲食の世界へという異色の経歴を持つオーナーの慶松さんにインタビュー。タイ料理への“誤解”から始まったお店づくりの哲学、試行錯誤の末にたどり着いたメニューの進化、そして国籍を超えたスタッフとの絆まで、その歴史の裏側にある物語を紐解いていく。

音楽業界からの挑戦—タイ料理への“誤解”を解きたかった

ケージー: 本日はよろしくお願いします。スパイスMARKETさんといえば、幡ヶ谷のタイ料理のレジェンド的な存在ですよね。

慶松さん: いえいえ、もうただの古株ですよ(笑)気づけば17年経っていました。

ケージー: もともと飲食業界にいらっしゃったんですか?

慶松さん: それが全くで。以前は某レコード会社で音楽制作の仕事をしていました。レゲエとかヒップホップとか、どちらかというとコアなファンがいるジャンルを担当することが多かったですね。

ケージー: 音楽業界からタイ料理へ、というのはすごい転身ですね!タイ料理がお好きだったんですか?

慶松さん: 実は、お店を始めるまでタイ料理がほとんど食べられなかったんです。20歳くらいの時に新宿で食べたタイ料理の印象が強すぎて、ずっと苦手意識があって。

ケージー: ええ!そうだったんですか!

慶松さん: はい。でも、仕事仲間から「絶対うまいから」と勧められて現地に行ってみたら、衝撃を受けました。「なんだこれ、めちゃくちゃうまいじゃないか」と。パクチーもそこで食べられるようになったんです。

ケージー: 現地の味でイメージが覆ったんですね。

慶松さん: そうなんです。そこで気づいたのが、多くの人が僕と同じようにタイ料理を“誤解”しているんじゃないか、ということでした。今でもお客さんから「全部辛いんでしょ?」「全部パクチー入ってるんでしょ?」と聞かれますが、そんなことは全くない。この誤解を解いて、ちゃんとしたものを伝えられたら、多くの日本人の舌に合うはずだと思ったんです。

ケージー: なるほど。そこからお店を開こうと。

慶松さん: ええ。ちょうど前の仕事をやめるタイミングで。音楽業界にいた時の発想が活かせるかなと。大ブレイクはしないかもしれないけど、コアなファンに深く長く刺さる音楽みたいに、一度ハマると抜け出せないようなお店が作れるんじゃないかって。

ケージー: 面白い発想ですね!

慶松さん: 日本人の感覚でプロデュースして、でも味はタイ人が作る本物。そこに、日本の大衆酒場みたいな気軽さをミックスできたら面白いかなって。それが最初のコンセプトでしたね。

幡ヶ谷にタイの日常を—“ぶっかけ飯”スタイルの先駆け

ケージー: 開業当初、幡ヶ谷にタイ料理店は少なかったんですか?

慶松さん: うちがオープンした頃は「セラドン」さんという老舗がありました。あと、うちの1週間前に「バンリムパー」さんができて、一気に3店舗がひしめき合うことに(笑)

ケージー: いきなり激戦区に!

慶松さん: そうなんです。ただ、他の2店舗が本格的なレストランだったのに対して、うちは「居酒屋・食堂」みたいな、もっとラフなスタイルを目指していました。値段も半分くらいでしたし、そこまで競合するという感じではなかったですね。

ケージー: 看板メニューの「ぶっかけ飯」は、当時から?

慶松さん: いえ、最初は夜だけの営業で、ランチはやっていなかったんです。人が揃ってきたタイミングでランチを始めようとなって。もともとタイの屋台をこのお店にはめ込んじゃおう、というイメージがあったので、ランチをあのスタイルでやってみようと。

ケージー: 今でこそよく見かけますが、当時は画期的だったのでは?

慶松さん: そうですね。キッチンカーでやっているところはありましたが、店舗でやっているのはほとんどなかったと思います。当時はランチといえば、バイキング形式のタイ料理店が多かったですね。

ケージー: 確かに、ビュッフェのイメージがあります。

慶松さん: でも、それだとちょっと日本向けにアレンジされている感じがして。もっと現地の屋台みたいに、いろんなおかずをご飯にのっけて食べる、あのライブ感がいいなと思ったんです。僕らが元祖とは言いませんが、かなり早い方だったのは間違いないと思います。

7種から4種選ぶ楽しさへ—ぶっかけ飯、進化の裏側

ケージー: ぶっかけ飯のスタイルも、最初から今と同じだったんですか?

慶松さん: いえ、最初は日替わりで5種類のおかずから3種類選ぶ形でした。それでもそこそこ人気はあったんですが、ある改良をしたら、もっと売れるようになったんです。

ケージー: どんな改良だったんでしょう?

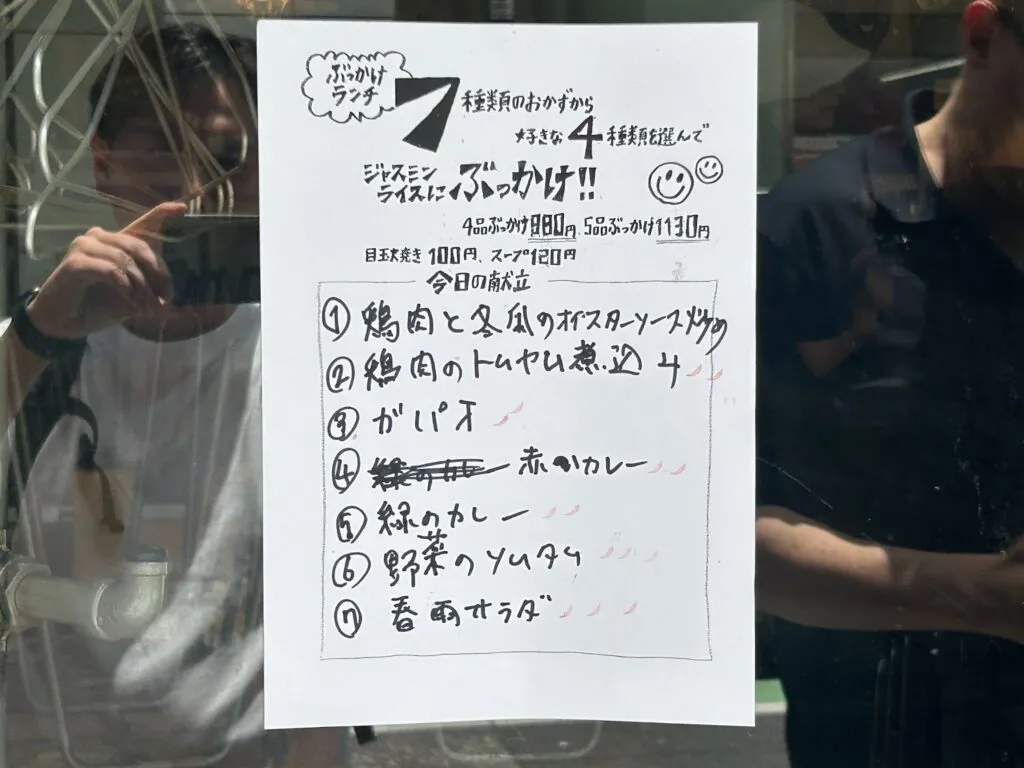

慶松さん: やはりガパオとグリーンカレーは毎日食べたい、というお客さんがすごく多かったんです。そこで、その2つは毎日固定メニューにして、あとの5種類を日替わりにしました。合計7種類ですね。

ケージー: 定番がいつでも食べられる安心感は大きいですね。

慶松さん: それともう一つ。ちょうど食材費が上がってきて、どうしても値上げをしなきゃいけないタイミングがあったんです。ただ上げるだけじゃ申し訳ないなと思って。

ケージー: なるほど

慶松さん: そこで、おかずを「3種類選ぶ」から「4種類選べる」ようにしたんです。7種類から4種類。選択肢が増えて、より満足度が上がったんじゃないかなと。これが結果的にすごく良かったですね。

ケージー: 値上げだけど、付加価値をプラスしたんですね。お客様にとっては嬉しい変化です。

慶松さん: このスタイルになって、もう15年くらい経ちますかね。自分で食べても毎日味が混ざって違うし、全然飽きないんですよ。自分が飽きないっていうのは、大事かもしれないですね(笑)

タイの魂が宿る、人の絆から生まれた味わい

ケージー: 慶松さんは飲食経験ゼロからのスタートだったんですよね。料理人の方はどうやって見つけたんですか?

慶松さん: それが本当に幸運で。うちの母親が日本語学校の先生をやっていて、その時の教え子を紹介してくれたんです。その方がすごく良い人で、食材の仕入れ先からコックさんまで、全部紹介してくれました。

ケージー: すごいご縁ですね!

慶松さん: 本当に助かりました。ただ、初代のコックは1年半くらいで辞めてしまって。その後、今の料理長と出会いました。彼はもともと、名店の「某有名タイ料理店」で料理長をやっていたんです。

ケージー: ええ!そうなんですか!

慶松さん: 色々あって、うちに来てくれることになって。だから正直、うちの料理は某有名タイ料理店の味にすごく近いと思います。

ケージー: それはすごいですね…。

慶松さん: そこからお店が忙しくなって、彼の姉もタイから呼び寄せました。彼女も料理人で。今ではうちのタイ人スタッフは、みんな勤続12年以上になりますね。

ケージー: 12年!それは素晴らしいですね。スタッフが定着する秘訣はなんですか?

慶松さん: なんでしょうね…。お金は普通だと思うんですけど(笑)でも、やっぱり日本で暮らしていると困ることも多いじゃないですか。だから、生活面のサポートとかは気にかけていますね。彼の息子さんが日本の学校に通っていた時も見てきましたし。もうファミリーみたいな感じになっちゃってます。

コロナ禍がもたらした変化と、変わらない“地域との絆”

ケージー: 長く営業されている中で、コロナ禍は大きな変化だったと思いますが、コロナ禍をどのように乗り越えられたんですか?

慶松さん: そうですね。実は面白い話があって。コロナ前まで、ランチはテイクアウトと店内飲食の両方をやっていたんです。でもコロナ禍でテイクアウト専門に切り替えたら、店内をやめてからの方が売上が伸びたんです。

ケージー: それは意外ですね!

慶松さん: 販売に集中できるようになったのが大きかったのかもしれません。もともとタイはテイクアウト文化が根付いていますし、コロナ禍で日本でもその文化が定着したのが追い風になりましたね。

ケージー: 確かにそうですよね!もともと幡ヶ谷にお店を出されたのは、どのような理由があって出店されたんですか?

慶松さん: 僕の地元なんです。飲食経験がなかったので、最初は知り合いも多い地元なら助けてもらえるかなと。実際、最初の3ヶ月は友達や同級生に助けられました。ある意味、練習させてもらえたというか。

ケージー: 地元ならではの強みですね。

慶松さん: はい。でも、それだけじゃ長くは続かない。ちゃんとタイ料理が好きなお客さんを掴まないとダメだと思っていました。今ではお客様のほとんどがご近所の方ですね。やっぱり、こういう住宅街にある店は、地域の人の胃袋を掴むのが一番大事なのかなと。

タイ料理をブームで終わらせない。日常に溶け込む“屋台の味”を東京から

ケージー: 慶松さんがお店を始められた頃と比べて、タイ料理を取り巻く環境は大きく変わりましたよね。

慶松さん: まったく違いますね。ガパオやマッサマンカレーがコンビニや牛丼チェーンで売られる時代ですから。僕らが始めた頃は、トムヤムクンくらいしか知られていなかった。そういう意味では、すごくやりやすくなりました。

ケージー: スパイスMARKETさんが大事にされていることは何ですか?

慶松さん: うちはお酒と一緒に楽しめるタイ料理を提案していて。「タイボール」っていうメコンウイスキーのハイボールがあるんですが、これも「メコンソーダ割り」から名前を変えただけで爆発的に売れるようになりました。

ケージー: 日本の居酒屋文化とのリミックスですね。

慶松さん: そうです。日本の文化とタイの屋台・食堂文化には、どこか共通点があると思うんです。それをうまく融合させたい。ただ、一番大事なのは、どんなにアレンジを加えても“真の部分はタイを外さない”こと。やっぱり、タイの食文化へのリスペクトは絶対に忘れてはいけない。

ケージー: 最後に、読者の方へメッセージをお願いします。

慶松さん: 僕自身がそうだったように、タイ料理を難しく考えすぎている人が多いかもしれません。でも、本当にレンジが広くて、美味しくて、お酒にも合う。もっと日常的に、気軽にタイ料理を楽しんでもらえたら嬉しいですね。うちのお店が、そのきっかけになれたら本望です。

ケージー: 本日は貴重なお話をありがとうございました!