Moe

MoeエスマガライターのMoeです!

今回は、タイ料理について幅広く紹介します!

- タイ料理ってそもそもどんな料理?

- どのような特色があるの?

- ルーツや文化的背景ついても知りたい!

- 地域によって差はあるの?

- タイ料理によく使われる食材、調味料や香辛料について知りたい!

- タイ料理を健康に楽しむ方法は?

- 代表的なメニューを一覧で知りたい!

- おすすめのお店を紹介してほしい!

など、タイ料理についての疑問や要望をお持ちではないでしょうか?

この記事では、タイ料理の魅力を隅々まで深掘りし、徹底的に解説していきます。

読み応えのある記事にはなりますが、ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです!

ササっと読みたいときは、目次から気になる見出しをタップし該当箇所に遷移するのがおすすめです!

(株)イコック代表取締役。香川県直島町出身。学生時代にバックパッカーで32カ国を旅する。その後エスニック料理店特化のInstagramアカウント「ケージー | エスニックマガジン」を立ち上げ、9ヶ月でフォロワー1万人を達成。卒業後は(株)リクルートに入社し、ホットペッパーグルメに配属。関東圏での新規営業・大阪でのリテール営業を経て退職し、イコックを創業。現在は当メディア「エスニックマガジン」や姉妹サイトの「エスニック総研」を展開しながらエスニック料理店向けの集客コンサルティングを行うとともに、地元直島でインバウンド向け情報サイト「Finding Naoshima」の運営にも取り組む。

タイ料理とはそもそもどんな料理?

まずは、タイ料理の特徴について、歴史的背景を踏まえながら解説します。

特徴

タイ料理とは、東南アジアに位置するタイ王国で発展し、親しまれている料理のことです。

タイ語では、「อาหารไทย」というんだそう。

タイ料理は、複数の調味料を組み合わせることで味の基盤を形成します。

主な調味料を性質ごとに区分すると、

- 辛味成分の強い唐辛子

- パクチー・ホーリーバジル・こぶみかんの葉、レモングラスなどのハーブ類

- ナンプラー・タマリンドなどの独特の味を醸し出す液状調味料

- ターメリック・八角・シナモンなどの乾燥系スパイス

- ココナッツミルク、砂糖などの甘味料

といったようになります。

調味料個々の主張は強いはずですが、どの料理も不思議なほどに味のバランスが取れているんです。

むしろ、スパイス・ハーブが織りなす独特の味・風味を損なうことなく、互いが引き立てあっている感じさえします。

以上を踏まえてタイ料理の特徴をひとことで表すと、細部まで緻密に計算された足し算の料理といえますね。

では、タイ料理はなぜこのような特色を持つに至ったのでしょうか?

その理由はタイ料理の発展の歴史にあります。

発展の歴史

タイ料理は、諸国との交易によって進化を遂げてきました。

6〜13世紀 中国・インドからの影響

まず、基盤となったのは中国料理とインド料理です。

両者から受けた影響については、「Areti」のweb記事に以下のような記載がありました。

タイはインドシナ半島に位置するため、中国とインド、両方の文化の影響を受けており、タイ料理は6〜13世紀にかけて移民した中国系民族がもたらした中華料理がベースになっているといわれています。また、代表的なタイ料理でもあるカレーは、インドから仏教僧によりもたらされました。

Areti(2016) ルーツを知ると面白い!タイ料理の歴史を味合うグルメ旅

中国からは調理方法・調理用具、インドからはカレーに使用されるスパイスなどが輸入されたそうです。

14〜18世紀 アユタヤ朝時代

その後、14~18世紀のアユタヤ朝時代には、交易を行っていた様々な国からの影響を受けています。

アユタヤ朝時代の交易からの影響については、BIGLOBEのweb記事を下記に引用します。

17世紀に入ると国際貿易が盛んになったアユタヤは自ずと西欧、アラブ、インド、日本などの食文化の影響を受けることになった。ポルトガル人は洋菓子をナライ国王の王宮に紹介し、南米原産の唐辛子を使った料理をもたらした。

インドの仏教僧はカレーを持って来た。インドの乳製品はタイでは椰子(ヤシ)油と椰子ミルクが代用された。カレーの強烈なスパイスはレモングラスやバイマックルーのような新鮮なハーブによって和らげられたり増幅された。結果としてタイ・カレーはインド・カレーよりスパイスは少なく生ハーブが多くなった。

18世紀にはアラブの回教徒により、ラマ1世国の王室料理でアラブ料理が紹介された。ピーナツを使った調理法は彼らによってもたらされた。

BIGLOBE(2006) ラクシーのタイ料理解説「味のたんけん」タイ料理の歴史とタイ料理の特徴

唐辛子・生ハーブ・ピーナッツなど現在のタイ料理の基礎は、この時代に由来することがわかります。

タイはいろいろな国に囲まれているので、地域ごとに影響を受けた国々が異なり、地域差が生まれる契機となりました。

20世紀(第2次世界大戦)以降

続いて、第2次世界大戦時の文化的政策により、タイ料理は独自のジャンルとして確立したといえます。

第2次世界大戦時独立国家だったタイは、独立保持のためにタイ固有の文化発展政策を策定しました。

この政策の一環として、パット・ガパオ(ガパオ炒め)やパッタイのレシピが普及しています。

以上より、タイ料理は諸国との交易とともに進化を遂げ、独自のジャンルとして確立したことがわかります。

そしてこのような進化の過程こそが、タイ料理に足し算の性質をもたらした最大の要因であると考えられます。

地域別にみるタイ料理

前述の通り、タイ料理は地域差がかなりあることでも知られています。

ここでは、4つの地域ごとの料理にまつわる文化や特色を詳しく解説します!

()内は各地域の代表都市を記載しています!

中央部 (バンコク・アユタヤ)

タイ中央部は交易により発展した地域で、食文化も当時交流があった国々からの影響を受けています。

さらに、国内の各地域からの影響も受けており、甘味・酸味・辛味・塩味がバランスよく調和しているのが特徴です。

そのため、中央部の料理は「クロブ・ロット(Full of taste)」と呼ばれているそうです。

ちなみに、タイ料理といわれて思い浮かぶメジャーなものは、中央部の料理であることがほとんどです。

北部 (チェンマイ・チェンライ・スコーンター)

タイの北部料理は、かつて北部を統治していた王朝の名に由来し、「ラーンナー料理」と呼ばれています。

また、ミャンマーとも隣接するため、ミャンマー料理からの影響を大きく受けています。

ミャンマー料理は油を多く使用するため、全体的にオイリーなのが特徴で、北部料理にもその傾向がみられます。

そのため、現地で北部料理は日本語で油という意味の「マン(タイ語:มัน)」とも呼ばれているんだそうです。

ちなみに、タイ北部の伝統的な食文化に「カントーク(タイ語:ขันโตก)」という行事食があります。

カントークとは、式典等の特別な日に食べられる格式高い食事で、台座のついた丸いお膳の上に6〜7種類の料理が提供されるのが特徴。

中身については特に決まりはないようですが、北部料理の代表格「ゲーンハンレー」、「サイウア」、「ケープムー」などが含まれることが多いようです。

- カントーク

- カオソーイ

- ゲーンハンレー(ミャンマー風豚肉カレー)

- サイウア(豚肉のハーブ入りソーセージ)

- ケープムー(豚皮のカリカリ揚げ)

東北部(コラート)

タイ東北部の料理は、「イサーン料理」と呼ばれています。

日本でもイサーン料理を提供しているお店は数多くあるので、ご存知の方も多くいらっしゃるでしょう。

東北部はラオス文化圏に属しており、ラオス料理とタイ料理が相互に影響を与え合っています。

ラオス料理は、ハーブをたっぷり使用した素材を活かした味付けのメニューが多いです。

また、発酵調味料をよく用いるため、塩味や酸味が強いのも特徴ですね。

こうしたラオス料理の特徴を反映してか、イサーン料理も塩味・酸味が強い傾向にあります。

イサーン地方の主食は「カオニャオ」というもち米が主流で、これもラオスの食文化に由来します。

さらに、イサーン料理は「プリッキーヌ」というタイ原産の激辛唐辛子をよく使用します。

そのため、塩味・酸味に加えて辛味も加わり、全体的にパンチのある仕上がりになるのです。

- ソムタム(青パパイヤのサラダ)

- ラープ(肉や魚ををハーブで和えたスパイシーサラダ)

- ガイヤーン(鶏肉の炙り焼き)

- サイクロークイサーン(豚肉・もち米・春雨入りソーセージ)

- コームーヤーン(豚喉肉の炙り焼き)

- カオニャオ(もち米)

南部(プーケット)

タイの南部料理は、隣接するマレーシアの影響を大きく受けています。

マレー料理は、

- ココナッツミルク

- ターメリック・シナモンなどの乾燥系スパイス

- 唐辛子

- ハーブ類

などを多用するのが特徴で、南部料理もこのような要素を色濃く反映しています。

その具体例として挙げられるのが、ゲーン・マッサマン(マッサマンカレー)です。

この料理は、マレー料理の影響を受けた南部料理の代表格ともいえます。

また、マレーシアではイスラム教が国教とされていることもあり、タイ南部にもムスリム人口が多いです。

そのため、南部料理には豚肉を使用した料理が少ない傾向があります。

さらに、南部は海に囲まれており気候に恵まれている地域であるため、海の幸を活かしたメニューも多くあります。

- ゲーンマッサマン(マッサマンカレー)

- ホーモック(バナナリーフで包んで蒸しあげたレッドカレー風味の炊き込みご飯)

- カオヤム(ハーブ混ぜご飯)

- カオモックガイ(タイ風チキンビリヤニ)

タイ料理によく用いられる食材・調味料・香辛料

ここまでタイ料理の特色や地域差を解説してきました。

その中で、使われる食材や味を構成する調味料についても気になった方が多いのではないでしょうか?

そこで、ここではタイ料理によく用いられる食材・調味料・香辛料を解説していきます。

食材

まずは食材について見ていきましょう!

肉類

タイ料理には、鶏肉と豚肉が広く用いられています。

- スープ料理「ゲーン」や炒め物のメイン食材として用いる

- 下味をつけて焼く・揚げるなどしておかずにする

- ひき肉状に加工して、ソーセージにしたりサラダに入れる

などといったように用途は多岐にわたります。

お店によっては、パットガパオ(ガパオライス)やカオパット(炒飯)のメインの具材として、鶏肉か豚肉が選べるところもあります。

鶏肉は全域で食べられていますが、豚肉は宗教上の理由から好まれる地域に偏りがあります。

魚介類

タイ料理でよく用いられる魚介類といえば、エビと白身魚です。

トムヤムクンはもちろん、タレ―(魚介)を表す料理名がつくものにはたいていエビが入っています。

白身魚は「プラーヌンマナオ(白身魚のライムソース掛け)」や「カオヤム(ハーブ混ぜご飯)」にもよく用いられます。

さらに、蟹は高級食材として重宝されており、代表的な料理に「プーパッポンカリー」があります。

主食

タイ料理の主食は、米か麺が一般的です。

米は細長いタイ米が主流ですが、東北部では「カオニャオ(もち米)」の方が親しまれているようです。

麺はライスヌードル「クイッティアオ」と中華麺「バミー」があります。

調味料

前述の通り、タイ料理は甘味・酸味・辛味・塩味がバランスよく融合しています。

このような味を作りだすためには、各味を構成する調味料が欠かせません。

まず、独特の塩味はナンプラーによるものです。

ナンプラーは日本語でいう「魚醬」のことで、カタクチイワシを原料とする発酵調味料です。

酸味はライムなどの柑橘系の絞り汁や、タマリンドペーストによって醸し出されます。

タマリンドペーストとは、マメ科の果実であるタマリンドをペースト状にしたものでねっとりとした食感が特徴です。

甘味はナムターン(グラニュー糖)のほか、ヤシ由来の砂糖であるパームシュガーによるものです。

香辛料

香辛料についても詳しく解説しますね。

唐辛子

唐辛子は、タイ料理に欠かせない存在です。

主に自国原産の「プリッキーヌ」という辛味成分の強い唐辛子を使用します。

生のまま用いたり、すりつぶしてペーストにしたり、乾燥させて利用したりと、その用途は実に多様です。

ハーブ

タイ料理では、ハーブを多用します。

代表的なものには

- ホーリーバジル(ガパオ)

- バイマックルー

- レモングラス

などがあります。

これらのハーブが料理のアクセントとなり、素材の旨味を引き立ててくれます。

乾燥系スパイス

乾燥系スパイスは、特に南部で用いられています。

代表的なものには、

- ターメリック

- シナモン

- カルダモン

などがあります。

乾燥系スパイスを加えることによって芳醇な香りが漂い、料理に奥深さがプラスされます。

ここまで読んでくださった方は、きっとタイ料理を食べたくなっていることでしょう(笑)

タイ料理を健康的に楽しむには?

タイ料理を普段の食卓に取り入れようとする際、健康面が気になるところですよね。

「健康面」と一口にいっても、重視するポイントによってアプローチは異なります。

そこで、タイ料理を健康的に楽しむ方法を目的別に解説します!

脂質を抑えたい場合

脂質を抑えたい場合は、低脂質の食材を用いた料理や油を使わない調理法のものがおすすめです。

特に、低脂質高タンパクの代表格であるエビを用いた料理は、栄養価も高く健康的に食事を楽しめます!

糖質を抑えたい場合

糖質を抑えたい場合は、注文時にカスタマイズするのが効果的です。

注文時にご飯や麺を少なめにしてほしい旨を伝えると、対応してくれるお店が多いです。

ディナータイムであれば、おかず系を中心に選ぶと糖質を抑えながら楽しむことができます!

美容効果を重視したい場合

美容効果を重視するのであれば、ココナッツミルク入りの料理が良いかと思います。

ココナッツミルクは脂質が多いですが、

- ビタミンC(美肌効果)

- ビタミンE (新陳代謝の促進)

- ラウリン酸 (アンチエイジング)

などの美容に良い成分も多く含まれています。

また、ハーブ・スパイスも美容に良いので、これらを一緒に摂取できるタイカレーは特におすすめです。

まとめると、タイ料理を健康的に楽しむには、目的に合うような品を選ぶ、注文の仕方を工夫することが効果的です!

代表的な料理を紹介!

みなさんお待ちかね、料理紹介のコーナーです!

ここでは、代表的なタイ料理をジャンル別に紹介します。

料理によっては詳しい解説記事へのリンクもご用意していますので、ぜひ併せてチェックしてみてください!

ご飯類

まずはご飯類から紹介していきます。

パット・ガパオ(ガパオライス)

パット・ガパオ(タイ語:ผัดกะเพ)は、日本では「ガパオライス」としてその名を馳せている、タイ料理の代表格ともいえる料理です。

「パット」は炒める、「ガパオ」はホーリーバジルを指すので、直訳するとホーリーバジルの炒め物となります。

バジル、唐辛子、にんにくを合わせて炒めることで豊潤な香りを醸し出し、パンチのある味付けに仕上がります。

ガパオというと鶏 or 豚ひき肉のイメージがあるかと思いますが、現地では様々な種類のガパオ炒めがあるんです!

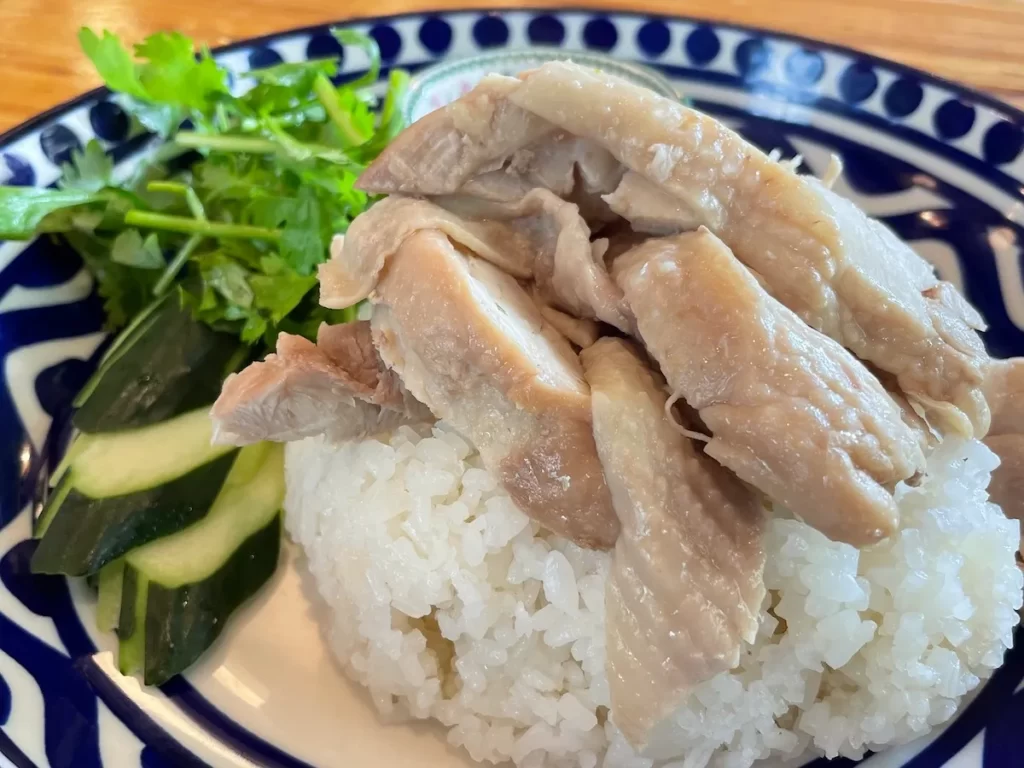

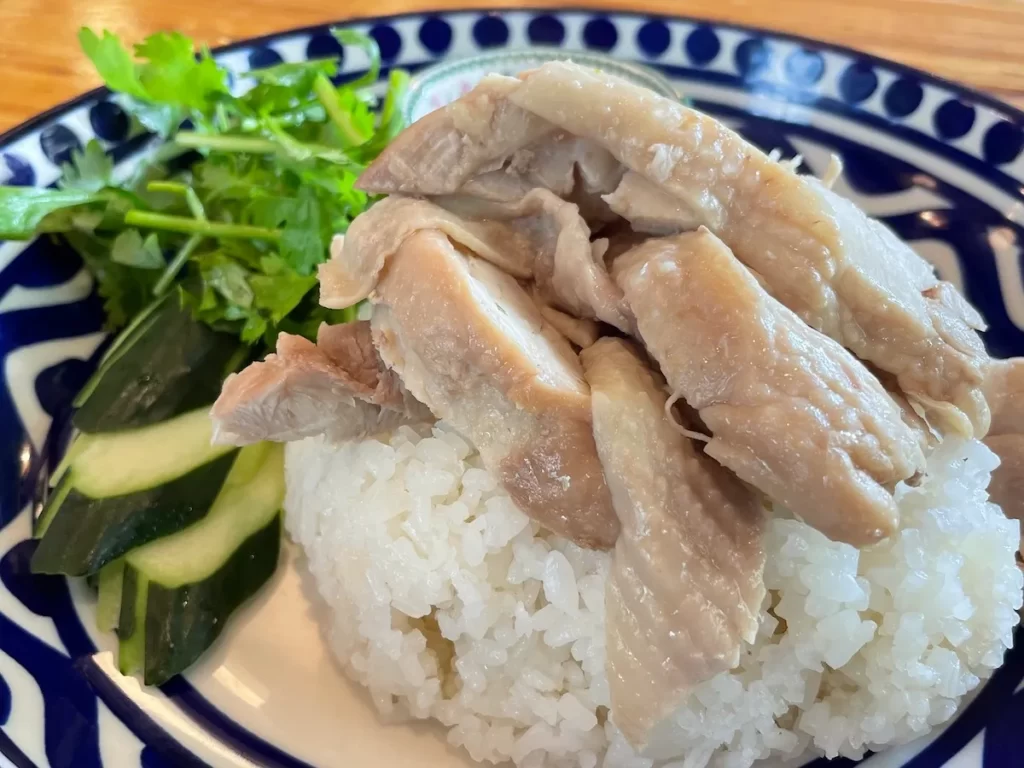

カオマンガイ

カオマンガイ(タイ語:ข้าวมันไก่)は、日本人が好きなタイ料理ランキングで1位を獲得したこともある、大人気タイ料理です。

「カオ」は米、「マン」は油、「ガイ」は鶏肉を指し、日本語で表現すると茹で鶏のせ炊き込みご飯となります。

調味料を入れた水で鶏肉を茹で、その茹で汁でご飯を炊くことで鶏とご飯が一体となって旨味を醸し出します。

このようにして形成されるシンプルながら優しく奥深い味わいが、多くの人を虜にしているのかもしれません。

カオパット

カオパット(タイ語:ข้าวผัด)は、先ほど解説した「カオ(米)」と「パット(炒める)」の2語から成る、タイの炒飯です。

メインの具材にはえび、鶏肉や豚肉を用いることが多く、それぞれ

- カオパット・クン(タイ語:ข้าวผัดกุ้ง)

- カオパット・ガイ(タイ語:ข้าวผัดไก่)

- カオパット・ムー(タイ語:ข้าวผัดหมู)

と呼ばれます。

日本人の口に合うような味付けのため、タイ料理デビューにおすすめの品です。

また、味のバリエーションも豊富な料理でトムヤムと合わせた「カオパット・トムヤム(タイ語:ข้าวผัดต้มยํา)」や、グリーンカレーと合わせた「カオパット・ゲーンキアオワーン(タイ語:ข้าวผัดแกงเขียวหวาน)」などもあります。

麺類

続いて、麺類の料理紹介です。

パッタイ

パッタイ(タイ語:ผัดไทย)は、炒めるの意「パット」と国を表す「タイ」の2語から成る、国を象徴する料理です。

麺と海老・桜海老・もやし・にら・卵などの具材を炒めて、最後にピーナッツを散らします。

中太の米粉麺はモチモチとした食感で甘酸っぱい味が良く絡み、一度食べたら病みつきになってしまいます。

こうした中毒性の高さゆえに、現地でも日本でも絶大な人気を誇っているようです。

パッキーマオ

パッキーマオ(タイ語:ผัดขี้เมา)は、炒めるの意「パット」と酔っ払いを表す「キーマオ」の2語から成る、激辛の炒め麺です。

日本語で表すと酔っ払い(が作った)激辛炒め麺となります。

このユニークな料理名は、パッキーマオの誕生エピソードに由来します。

パッキーマオは、お酒に酔った人がありあわせの食材と麺を使って炒めたところ、激辛に仕上がったのだそう。

その後、この激辛炒め麺がひとつの料理として普及・定着したという説が有力です。

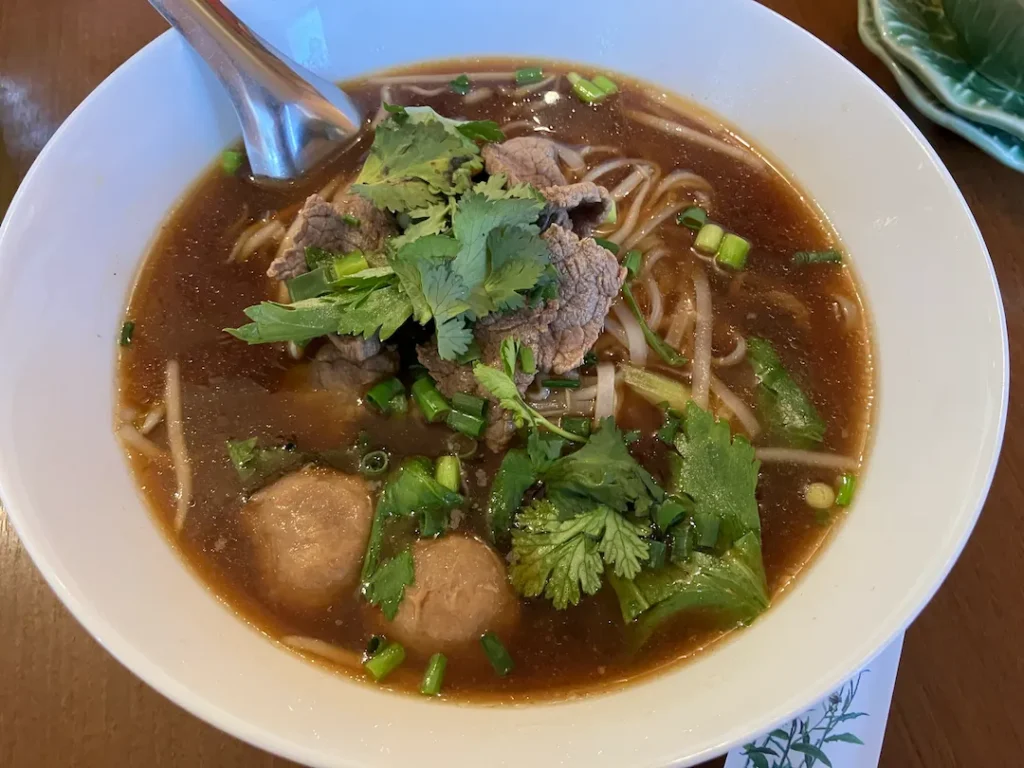

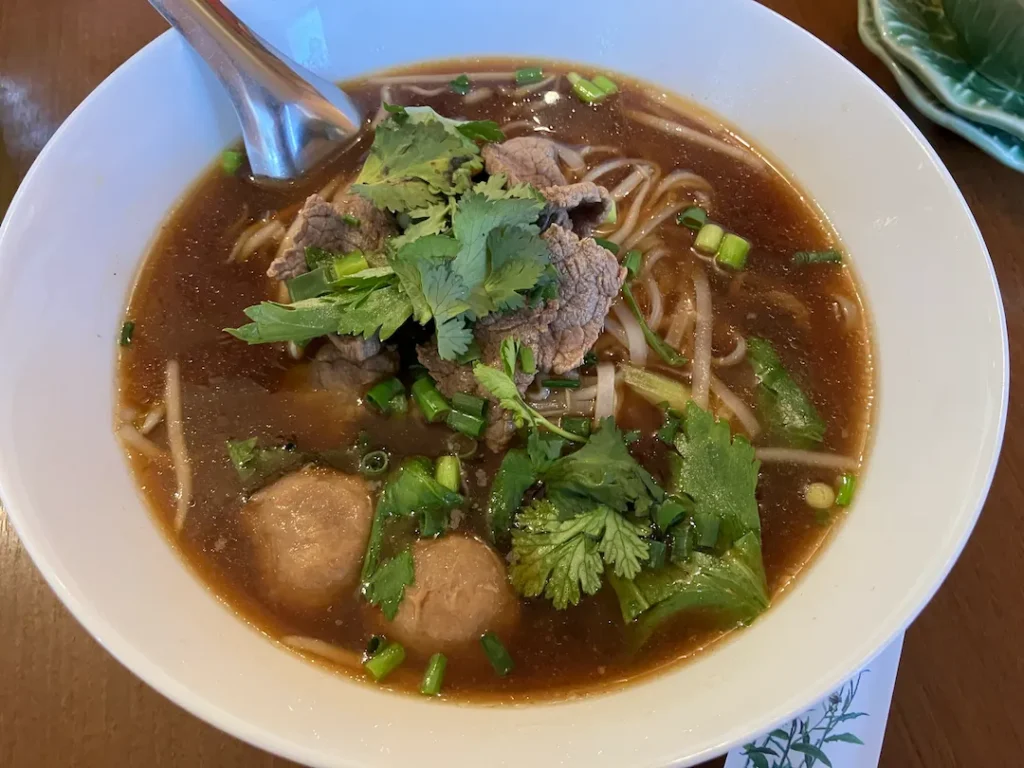

クイッティアオ(タイのライスヌードル)

クイッティアオ(タイ語:ก๋วยเตี๋ยว)は「米麺」そのものを表すタイ語で、タイのライスヌードル全般を意味します。

また、スープが加わったものを「クイッティアオ・ナーム」と呼びます。

カスタマイズの選択肢が豊富であり、麺の太さとスープの種類で呼び名が異なるのが特徴。

麺には大きく以下の3種類があります。

- センミー(タイ語:เส้นหมี่) ※細麺

- センレック(タイ語:เส้นเล็ก) ※中太麺

- センヤイ(タイ語:เส้นใหญ่) ※太麺

スープについては、以下の3種類がメジャーです。

- ナムサイ(タイ語:น้ำใส) ※あっさりめのクリアスープ

- トムヤム(タイ語:ต้มยำ) ※トムヤムスープ

- ヘン(タイ語:ก๋วยเตี๋ยวแห้ง) ※スープなしのまぜそば

例えば、中太麺のトムヤムヌードルであれば、センレック・トムヤムとなります!

カオソーイ

カオソーイ(タイ語:ข้าวซอย)は、主にタイ北部チェンマイで親しまれている麺料理です。

近年世界的に人気を博しており、「tasteatlas」が発表した世界のスープ料理ランキングでNo.1に輝いたこともあるほどです。

スープは、レッドカレーベースにココナッツミルクをたっぷりと加え、甘辛くクリーミーに仕上げます。

麺は中華麺「バミー」を使用し、茹でたものをスープの中に入れ、揚げたものをトッピングします。

モチモチの茹で麺とカリカリの揚げ麺の2種の食感が楽しく、濃厚ながら飽きずに楽しめます。

カレー類

カレーはタイでも定番料理の煮込み料理の1つ。

いくつも種類があるので、個別に詳しく解説していきますね!

ゲーンキアオワーン(グリーンカレー)

ゲーンキアオワーン(タイ語:แกงเขียวหวาน)は、タイカレーの王者といえるほど有名な料理で、日本では「グリーンカレー」として知られています。

ゲーンキアオワーンは、

- 汁物の意「ゲーン」

- 緑を表す「キアオ」

- 甘いの意「ワーン」

の3語で構成されています。

直訳すると甘い緑色のスープとなりますが、名前や見た目と反してタイカレーの中で1番辛いです…!

その色と辛さは、青唐辛子などをすりつぶして作られるペーストに由来します。

なお、「ゲーン」と名のつくカレーは、タイでは「汁物(スープ)」という位置づけになります。

ゲーンペッ(レッドカレー)

ゲーンペッ(タイ語:แกงเผ็ด)は、3大タイカレーのうちの1つであり、「レッドカレー」として知られています。

ゲーンペッは、汁物の意「ゲーン」と辛いの意「ペッ」が合わさって料理名となっています。

直訳すると辛いスープとなりますが、前述のグリーンカレーよりはマイルドな傾向にあります。

レッドカレーの魅力は、食べ方のバリエーションが豊富にあることです。

ご飯と食べるほか、茹で・揚げの2種類の麺を入れるとカオソーイとしても楽しむことができます。

ゲーンカリー(イエローカレー)

ゲーンカリー(タイ語:แกงกะหรี่ )は、汁物の意「ゲーン」とカレーを表す「カリー」の2語から成り、直訳すると「スープカレー」です。

日本では「イエローカレー」と呼ばれ、グリーンカレーやレッドカレーと並ぶ3大タイカレーの1つとして知られています。

ゲーンカリーの最大の特徴は、ココナッツミルクに加えココナッツクリームを使用することです。

これにより、クリーミーで濃厚な仕上がりになります。

鮮やかな黄色はターメリックの色素によるもので、その他シナモンなどの乾燥系スパイスで味が構成されています。

唐辛子をほとんど使わないので、辛いのが苦手な方にもおすすめです!

ゲーンマッサマン(マッサマンカレー)

ゲーンマッサマン(タイ語:แกงมัสมั่น)は、先程も紹介した通り、タイ南部の郷土料理です。

CNN Travelの調査「The world’s 50 best foods」で、世界一おいしい料理に認定されたことで一躍注目を集めました。

汁物の意「ゲーン」とイスラム教の(ムスリムの)という意である「マッサマン」が合わさって料理名となっています。

味のベースとして乾燥系スパイスを使用するので、風味豊かな仕上がりになります。

こちらもタイカレーの中では、比較的辛さ控えめなので、辛いのが苦手な人でも食べやすいと思います!

パッポンカリー

パッポンカリー(タイ語:ผัดผงกะหรี่)は炒めるの意「パット」とカレー粉を表す「ポンカリー」の2語で構成されています。

日本語で表すと「カレー粉炒め」となりますね。

メイン食材が語頭について料理名となることが多く、メジャーなものとして

- プーパッポンカリー(タイ語:ปูผัดผงกะหรี่) ※蟹のカレー粉炒め

- プーニムパッポンカリー(タイ語:ปูนิ่มผัดผงกะหรี่) ※ソフトシェルクラブのカレー粉炒め

- タレ―パッポンカリー(タイ語:ทะเลผัดผงกะหรี่) ※魚介類のカレー粉炒め

などがあります。

上記からもおわかりの通り、メイン食材には海鮮系を用いることが多いです。

スープ、煮込み料理(カレー以外)

カレー以外のスープ、煮込み料理系では以下が代表的です!

トムヤムクン

トムヤムクン(タイ語:ต้มยำกุ้ง)は、

- フカヒレスープ

- ブイヤベース

- ボルシチ

と並び世界3大スープの1つとして親しまれています。

日本でも、スーパーやデパートなど日常で目にする機会が増え、身近な料理になってきました。

「3大スープなのに4つある!」とツッコミたくもなりますが、ここでは その理由は割愛しますね…笑

気になる方は、以下の記事を参照してください!

参考:驚き!世界三大スープは4つある?世界を代表するスープの種類を解説

トムヤムクンは、

- 煮るの意「トム」

- 和えるの意「ヤム」

- エビを表す「クン」

の3語で構成されています。

トムヤムクンの最大の特徴は、酸味と辛味の刺激が絶妙に絡み合った刺激的な味わいで、このような味は唐辛子とライムの絞り汁によって生まれます。

ちなみに、トムヤムクンは以下のような2種類の区分があります。

- ナムコン(ココナッツミルク入りの濃厚スープ)

- ナムサイ(ココナッツミルクなしのクリアスープ)

タイ北部・東北部ではココナッツミルクを入れないでつくるナムサイが主流なんだとか。

いっぽう、日本で広く親しまれているのはナムコンですが、本格派のお店ではココナッツミルクを入れないナムサイを提供していることもあります。

トムカーガイ

トムカーガイ(タイ語:ต้มข่าไก่)は、タイで大人気のココナッツミルクベースのスープです。

- 煮るの意「トム」

- 生姜の意「カー」

- 鶏を表す「ガイ」

の3語で構成されています。

よって、日本語で表現すると生姜と鶏をココナッツミルクで煮込んだスープとなります。

トムカーガイは、煮込む際にライムの絞り汁を加えるため、甘みと酸味のバランスが取れた味に仕上がります。

また、生姜は味のアクセントとなっているだけでなく、体を温める作用があるため冬に特におすすめの逸品です。

唐辛子はトッピングに使用する程度なので、辛さは比較的控えめであるといえます。

おかず系

タイ料理のおかずは、全体的にお酒(特にビールやウィスキー)と合うものが多いです!

代表的なものは以下になるでしょう。

ガイヤーン

ガイヤーン(タイ語:ไก่ย่าง)は、鶏肉の意「ガイ」と炙り焼きという意「ヤーン」の2語で構成されています。

直訳するとそのまま、「鶏の炙り焼き」となります。

ナンプラーやニンニクなどで下味をつけてから焼き上げるので、味がしっかり染みこみ香ばしい仕上がりになります。

東北部(イサーン地方)の料理なので、カオニャオ(もち米)と一緒に食べるというのが一般的なスタイルなんだそう。

しっかりと味の付いたガイヤーンとカオニャオは相性は抜群で、1度食べたら忘れられない美味しさです!

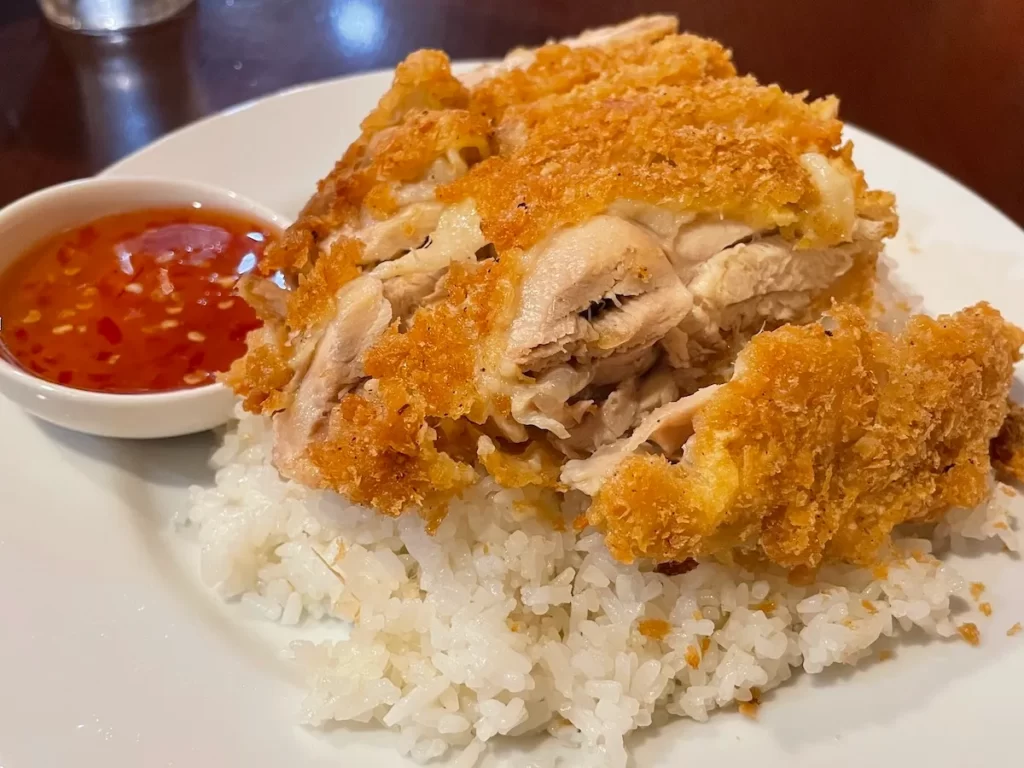

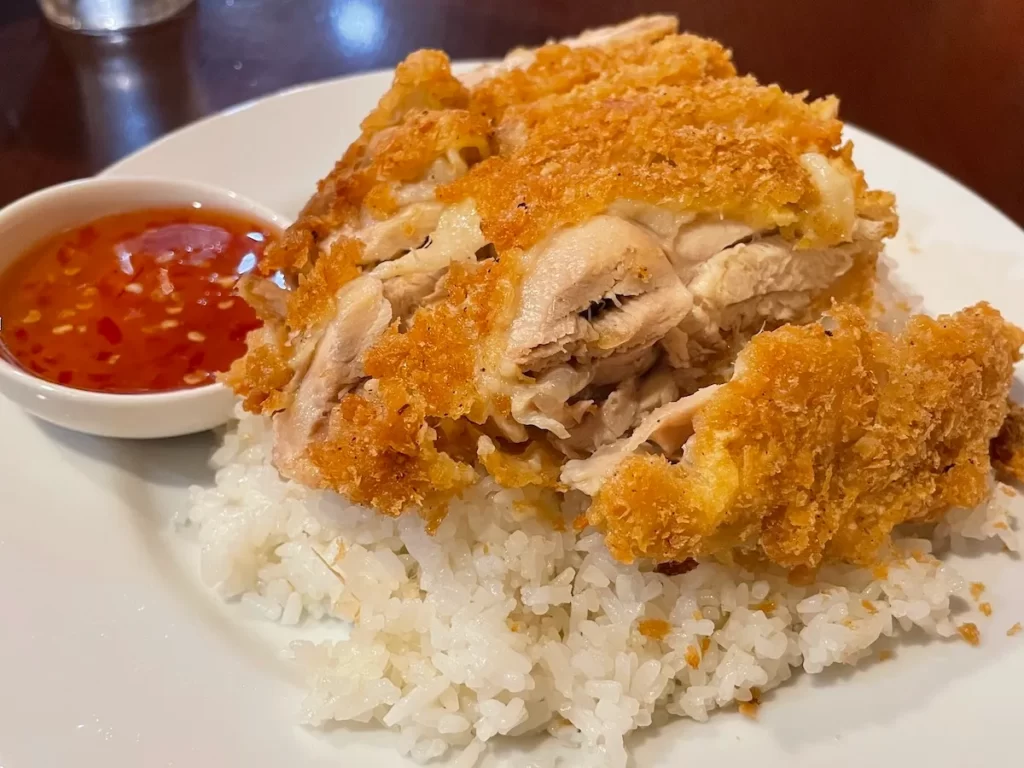

ガイトート

ガイトード(タイ語:ไก่ทอด)は鶏肉の意「ガイ」と揚げるの意「トート」がから成る、「タイ風から揚げ or フライドチキン」です。

現地ではファストフードやストリートフードとして親しまれており、屋台などで気軽に買うことができます。

ガイトートもガイヤーンと同様に、ナンプラーとニンニクをベースに下味をつけ、薄衣でカリッと仕上げます。

そのままでも十分美味しいですが、スイートチリソースをつけることで味に変化が生まれ1度に2度楽しむことができます。

タイビールにもとっても合うので、お酒が好きな方には特におすすめの逸品です!

ネーム

ネーム(タイ語:แหนม)はタイやラオスで親しまれている発酵ソーセージです。

ネームの主な材料は

- 豚ひき肉

- 豚皮

- にんにく

- 唐辛子

- 塩

などで、これらを発酵させることで酸味の強い仕上がりになります。

発酵させた後は特に調理はぜず、生のままでいただきます。

ムーピン

ムーピン(タイ語:หมูปิ้ง)は、豚を表す「ムー」と焼くという意味の「ピン」が合体して料理名となっています。

日本語で表すと、「焼きとん」や「豚の串焼き」となりますね。

ムーピンの味の決め手となる甘辛いタレは

- ナンプラー

- 砂糖

- オイスターソース

- ココナッツミルク

などが入っていて、タレに漬け込んだ豚肉を串に刺し、じっくりと焼き上げて完成です。

カオニャオ(もち米)と一緒に食べるのが一般的なスタイルで、現地では朝食としてよく食べられています。

コームーヤーン

コームーヤーン(タイ語:คอหมูย่าง)は

- 首の意「コー」

- 豚を表す「ムー」

- 炙り焼きの意「ヤーン」

から成る「豚の喉肉の炙り焼き」です。

豚の喉肉いうと、日本では「豚トロ(豚の頬から首)」という部位が該当します。

そのため、日本のタイ料理店では「豚トロの炙り焼き」という名前で提供するお店も多いです。

作り方はとてもシンプルで、豚の喉肉にタレを漬け込み、じっくり焼き上げて完成です。

豚の喉の部分は脂が豊富に乗り、とろけるような舌触りでまさに至福の美味しさです…!

サラダ系

最後に、サラダ系で代表的なタイ料理を紹介します。

サラダと称されつつ、料理によってはお肉や魚介類も多様するのが特徴的ですね。

ヤムウンセン

ヤムウンセン(タイ語:ยำวุ้นเส้น)は、「混ぜる」の意ヤムと春雨を表す「ウンセン」の2語から成る、春雨サラダです。

春雨の他に、エビやひき肉、葉物野菜などの具材とタレを混ぜ合わせてつくります。

ヤムウンセンのタレは

- 唐辛子

- ナンプラー

- 砂糖

- レモン汁

などでできているため、酸味と辛味が特徴的です。

春雨のつるりとした食感と、酸味と辛味のパンチの効いたタレが絶妙にマッチしていて、根強い人気を誇ります。

ソムタム

ソムタム(タイ語:ส้มตำ)は、酸っぱいという意の「ソム」と叩くを表す「タム」の2語が合わさって料理名となっています。

メイン食材として青パパイヤを用いることから、青パパイヤのサラダとも呼ばれています。

ラオスやイサーン地方発祥の料理ですが、近年はタイ全土に広く普及しているようです。

作り方は名前の通りで、青パパイヤ、トマト、調味料を一緒に叩くというシンプルなものです。

使用する調味料は地域によって多少異なるようですが、

- ナンプラー

- 砂糖

- ライムの絞り汁

- 唐辛子

などが一般的です。

ちなみに、本場では青パパイヤをたたく際に臼と杵を用いることで、具材の旨味を存分に引き出しているんだとか。

ラープ

ラープ(タイ語:ลาบ)は、挽き肉や魚を

- 唐辛子

- ハーブ

- ライムジュース

- 炒り米粉

などで和えたイサーン料理の代表格です。

もともとラオス発祥の料理でもあるので、語源はラオス語に由来します。

ラープはラオス語で「幸運」を意味する言葉と発音が同じであり、おめでたい料理として親しまれています。

そのため、現地ではお祝いの席の定番とされているようです。

まとめ

今回は、タイ料理について幅広く紹介しました。

- ルーツや文化的背景から考察するタイ料理の特色

- 地域差

- よく使われる食材・調味料・香辛料

- 健康的に楽しむ方法

- 代表的な料理

- おすすめのお店

これらの視点を通じて、タイ料理についての理解が深まったかと思います。

この記事が、タイ料理への興味だけでなく、エスニック料理全般への関心を深めるきっかけになれば幸いです!

最後まで読んでくださりありがとうございました!

これからもエスニックマガジンを通してエスニック料理の魅力を発信するさまざまなコンテンツを提供していきますので、今後ともよろしくお願いします!

おすすめ関連記事