Moe

MoeエスマガライターのMoeです!

今回は、ベトナム料理について幅広く紹介します!

- ベトナム料理ってそもそもどんな料理?

- どのような特色があるの?

- ルーツや文化的背景ついても知りたい!

- 地域によって差はあるの?

- ベトナム料理によく使われる食材、調味料について知りたい!

- ベトナム料理は健康的?

- 代表的なメニューを一覧で知りたい!

- おすすめのお店を紹介してほしい!

など、ベトナム料理についての疑問や要望をお持ちではないでしょうか?

この記事では、ベトナム料理の魅力を隅々まで深掘りし、徹底的に解説していきます。

読み応えのある記事ですが、最後まで読んでいただけると嬉しいです!

ササっと読みたいときは、目次から気になる見出しをタップし該当箇所に遷移するのがおすすめです!

(株)イコック代表取締役。香川県直島町出身。学生時代にバックパッカーで32カ国を旅する。その後エスニック料理店特化のInstagramアカウント「ケージー | エスニックマガジン」を立ち上げ、9ヶ月でフォロワー1万人を達成。卒業後は(株)リクルートに入社し、ホットペッパーグルメに配属。関東圏での新規営業・大阪でのリテール営業を経て退職し、イコックを創業。現在は当メディア「エスニックマガジン」や姉妹サイトの「エスニック総研」を展開しながらエスニック料理店向けの集客コンサルティングを行うとともに、地元直島でインバウンド向け情報サイト「Finding Naoshima」の運営にも取り組む。

ベトナム料理とはそもそもどんな料理?

まずは、ベトナム料理の特徴について、歴史的背景を踏まえながら解説します。

特徴

ベトナム料理とは、ベトナム社会主義共和国で発展し、人々に親しまれている料理のことです。

料理の特徴として、食材から出る出汁や少数の調味料を活かして、シンプルながらも深みのある味を形成していることがあげられます。

タイ料理はスパイスやハーブを多用して味の複雑さや奥深さを表現する「足し算」の料理である一方で、ベトナム料理は「シンプルさ」を追求することで、味の奥深さを醸し出しているように感じられます。

よって、ベトナム料理は素材本来の味を活かし、シンプルさを追求した「引き算」の料理といえますね。

また、一口にベトナム料理といっても、地域ごとにその特色が異なるのも大きな特徴です。

主な理由としては、以下の2つが挙げられます。

- 南北に長いため、地域ごとに気候が異なること

- 歴史的に中国・フランスの統治下にあり、食文化の影響も受けていること

これらの要素が相まって、ベトナム料理は地域ごとに異なる特徴を形づくりながら発展を遂げました。

発展の歴史

続いて、ベトナム料理の発展の歴史をみていきましょう。

ベトナム料理の発展の歴史は、国の歴史や文化的背景に深く関わっています。

ベトナムは過去、中国とフランスに統治されていたため、両国の影響が特に顕著です。

中国の影響

中国による統治時代は、紀元前2世紀から1009年までととても長期にわたります。

中国から受けた食文化の影響については、 「VIETGOHAN」のweb記事には以下のように記載されています。

例えば、麺料理や餃子、点心など、中国由来の料理がベトナムに伝わり、今でも多くの家庭やレストランで親しまれています。代表的な例として「フォー」が挙げられます。フォーは中国の麺料理から影響を受けていますが、ベトナム独自のアレンジが加わり、現在ではベトナム料理の象徴的な存在となっています。また、春巻き(チャーゾー)も中国の点心文化がルーツですが、具材や調味料にベトナム独特の特徴が反映されています。

VIETGOHAN (2024) ベトナム料理の歴史と伝統:知っておくべき食文化の背景

このように、中国の食文化の影響を受けながら、フォーや揚げ春巻きなどの代表的なベトナム料理が誕生しました。

また、この時代に箸・茶碗を用いる文化が伝わったとみられます。

さらに、ベトナム料理に欠かせない調味料である「ヌクマム」も、中国の影響を受けているとされています。

フランスの影響

19世紀後半から1954年まで、ベトナムはフランスの統治下におかれました。

この時代に、フランスパンやコーヒーなどいった、フランスをはじめとした西洋の食文化がもたらされます。

フランスの影響を受けて誕生した代表的な料理として、バインミーとベトナムコーヒーがあります。

バインミーとは、フランスパンに

- ベトナムハム

- 味付けされた鶏肉 or 豚肉

- なます

- パクチー

などのベトナム由来の具材挟んだサンドイッチのことです。

フランス由来のパンとベトナムの食材や味付けが融合したユニークな料理として知られています。

ベトナムコーヒーは、苦みが強いロブスタ種の豆を、独自の金属フィルターで抽出します。

とても濃く抽出されるので、甘い練乳を入れて飲むのが一般的です。

コーヒー自体はフランスから伝来しましたが、抽出に使う金属フィルターと練乳を入れる飲み方はベトナム発祥です。

このように、フランスの食文化の影響を受けながら、しだいに地域に根差した独自の料理や食文化が誕生したのです。

以上より、ベトナム料理は、中国とフランスの影響を受けながら独自に発展していったことがわかります。

地域別にみるベトナム料理

前述の通り、ベトナム料理は地域によって味付けや食文化に大きな差があります。

ここでは、ベトナム料理の地域ごとの文化や特色を大きく3つに分けて紹介します!

()内は各地域の代表的な都市を記載しています!

北部(ハノイ)

北部料理は、隣接する中国の影響を大きく受けており、出汁を活かしたシンプルな味付けが特徴です。

このような特徴は、代表的な北部料理であるフォーに色濃く反映されています。

北部はフォー発祥の地とされており、牛の出汁をベースとした「フォーボー」が主流です。

フォーボーは出汁を中心としたシンプルな味付けで、牛の旨味をダイレクトに楽しめますよ。

ちなみに、つけ麺のブンチャーも北部の名物料理であり、現地ではフォーよりも日常的に食べられているんだとか。

中部(ダナン・ホイアン・フエ)

中部は古代から続く宮廷料理の影響で、手の込んだ料理が多く、独自の食文化が発展しています。

かつて王朝が置かれたフエでは、皇族が食べていた宮廷料理が現在でも名物料理として現存しています。

また、フエは宮廷料理だけでなく、ピリ辛の牛肉麺「ブンボーフエ」も有名です。

ブンボーフエは、日常食として親しまれ、地域に根付いています。

さらに、ダナンとホイアンでは、それぞれ「ミークアン」と「カオラウ」というご当地麺を堪能できます。

両者とも、他地域ではあまり見かけないので、ダナン・ホイアンに訪れた際にはぜひ味わってみてください。

ちなみに、近年人気を博しているベトナムのサンドイッチ「バインミー」もホイアンの名物料理のひとつなんです。

南部(ホーチミン)

南部料理は、他地域に比べ生野菜やハーブを多用する傾向にあります。

この傾向は、南部料理の代表格であるゴイ・クォン(生春巻き)やバインセオからも見て取れます。

どちらも「たっぷりの生野菜をライスペーパーや皮で巻いて食べる」という共通点がありますね。

また、南部料理は全体的に甘い味付けであるのも特徴です。

例えば、南部でよく食べられる鶏ベースの「フォーガー」や乾麺の「フーティウ」はスープに甘みがあります。

ベトナム料理によく用いられる食材・調味料

続いて、ベトナム料理によく用いられる食材・調味料を解説していきます。

食材

まずは、食材についてみていきましょう。

肉類

ベトナムでは、日本と同様に

- 牛肉

- 豚肉

- 鶏肉

が幅広く用いられています。

特に、豚肉は

- バインミー

- ブンチャー

- 揚げ春巻き

などさまざまな料理に使われ、日常的に消費されています。

鶏肉・牛肉は、フォーなどの麺料理のメイン食材として使用されることが多いです。

魚類

魚介類は、白身魚とエビが多く用いられます。

白身魚はハノイの名物料理「チャーカー」など、魚を中心とした料理や、そのまま焼き魚として食べられたりもします。

エビは、生春巻きやバインミーの具材のほか、麺料理のメイン食材としても登場します。

主食

ベトナムでは、米が生活の中心といっても過言ではないほど、米食文化が根付いています。

麺も米粉由来のものが主流ですし、粉物料理においても米粉が使用されることが多いです。

さらに、バインミーのフランスパンにおいても米粉が配合されており、サクサクとした食感が特徴です。

ハーブ

ベトナム料理には、多種多様なハーブが取り入れられています。

ハーブは、

- パクチー(コリアンダー)

- バジル

- ミント

- ディル

など、香り高いフレッシュなタイプがよく使われます。

特にパクチーはベトナム料理には欠かせない食材です。

果物

ベトナムでは果物も盛んに栽培され、

- マンゴスチン

- ドラゴンフルーツ

- ランブータン

- グアバ

- ドリアン

などが有名です。

果物は、そのまま食べるほか、サラダやスムージーにも使われます。

調味料

ベトナム料理は味付けがシンプルなためか、ソースが添えられていたり卓上に調味料が設置されていることが多く、味変の選択肢も豊かです。

ヌクマム

ヌクマムはカタクチイワシと食塩を発酵させて作る、ベトナムの魚醬です。

タイでよく用いられる「ナンプラー」と材料は同じですが、発酵の度合いに違いがあります。

ヌクマムの方が発酵度合いが低いため、魚醤独特の風味がより際立ちます。

料理自体の味付けはもちろん、卓上におかれたり、ソースののベースとして用いられたりと、用途は様々です。

チリソース

チリソースは、ベトナム料理に欠かせない定番の調味料です。

主な材料は

- トマトソース

- 赤唐辛子

- ニンニク

などで、トマトソースの酸味に赤唐辛子とニンニクによる刺激が加わります。

春巻きから肉・魚料理まで何にでも合う万能調味料で、家庭では必ず常備されているそうです。

ライム塩胡椒

ライム塩胡椒は、その名の通りライム粉末と塩胡椒が合わさった乾燥調味料です。

現地では、ライムの絞り汁と塩胡椒で味付けをするのが一般的ですが、ライム塩胡椒は手軽にライムの風味を楽しめるのが魅力です。

特に焼魚との相性が良く、焼き魚に振りかけるだけで味が決まります。

ベトナム料理は健康的?

ベトナム料理といえば、「ヘルシー」、「健康的」というイメージがありますが、実際どうなのでしょうか?

結論からいいますと、ベトナム料理はヘルシーかつ健康効果が高いといえます。

ここでは、ベトナム料理の健康面を以下の3つの観点から詳しく解説します。

脂質が低い

ベトナム料理には、脂質が低いメニューが多いです。

その理由は、出汁を活かした調理法が根付いており、素材の味を大切にしているためです。

特に、スープ料理や蒸し料理、生野菜を使用した料理が多く、調理の過程で油をほとんど加えません。

例えば、

- フォー

- フ―ティウ

などの汁ありの麺料理は、油を使わずにあっさりとしたスープで提供されることが多く、脂質は控えめです。

また、生春巻きはライスペーパーで具材を巻くといったシンプルな調理法なので、油を使わずヘルシーに楽しめます。

グルテンフリーの料理が多い

ベトナムは古代から米を主食とする文化なので、グルテンフリーの料理が多いです。

例えば、フォーやブンなどの麺は米粉から作られ、バインセオなどの粉物料理にも米粉を使用します。

また、春巻きの皮にも米粉由来の「ライスペーパー」が使われています。

このように、ベトナム料理はグルテンフリーを意識している方にもおすすめです。

ただし、以下の点には注意が必要です。

・粉物料理の中には米粉100%でないものもある

・調理の過程で小麦由来の調味料(醤油や一部のヌクマム)が使われることがある

そのため、アレルギーがある方は、事前にしっかりと確認するようにしてください。

料理ごとの栄養バランスが良い

ベトナム料理は、1品ごとの栄養バランスが整っている傾向にあります。

- 糖質

- タンパク質

- ビタミン

- 食物繊維

を1度にバランス良く摂取でき、栄養の偏りが少なくなります。

複数の料理を組み合わせなくとも、単品でバランスよく栄養が取れるのは嬉しいですね!

代表的な料理を紹介!

ここでは、ベトナムの代表的な料理をカテゴリー別に紹介します。

料理によっては詳しい解説記事へのリンクもご用意していますので、ぜひ併せてチェックしてみてください!

主食系

まずは、麺類やご飯ものなど、主食系のメニューから解説していきます。

フォー

フォー(ベトナム語:phở)は、ベトナムの代表的な麺料理です。

言葉自体はベトナム語で「米麺の種類」を表し、それがそのまま料理名にもなっています。

麺料理の枠を超えたベトナム料理の象徴ともいえる存在で、国内外で幅広く人気であるのが特徴です。

発祥の地は定かではないですが、ベトナム北部だとする説が最有力とされています。

北部で最初に誕生したのは牛肉のフォー(phở bò)であり、北部では現在もこちらが主流です。

フォーボーの具材は、牛肉・ネギ・パクチーだけのことが多く、比較的シンプルな特徴。

その後は南部にも広まり、鶏肉のフォー(phở gà)が誕生しました。

フォーガーは、具材やスープのバラエティーに富んでいて、お店ごとに違った味が楽しめます。

ブンチャー

ブンチャー(ベトナム語:bún chả)は、別皿に盛り付けられた麺をスープにつけて食べる「つけ麺」のような料理です。

ハノイ発祥の料理で、現地ではフォーよりも日常的に食べられているそう。

ブンチャーの名前の由来は、

- bún:細い米粉の麺

- chả:豚肉(通常は豚バラ肉と豚ひき肉のミートボール)

の2つの食材です。

ブンチャーのスープは、主に以下の食材で作られる甘酸っぱい味が特徴です。

- 砂糖

- ヌクマム

- 唐辛子

- にんにく

また、チャー(豚肉)は炭火で焼かれているものが多く、香ばしく美味しいです。

ヌクマム(魚醤)を使用しているのでやや独特の風味はありますが、辛くはないので日本人でも食べやすい料理と言えます!

ブンボーフエ

ブンボーフエ(ベトナム語:bún bò huế)は、中部の都市フエ発祥の牛肉麺です。

細い米粉の麺「ブン」、牛肉を表す「ボー」と都市名「フエ」が合体して料理名となっています。

名前の通り、牛骨でスープをとり、

- レモングラス

- 唐辛子

- ヌクマム

などで味付けをします。

レモングラスと唐辛子が調和し、ほどよい辛さと香り高い風味が楽しめます。

トッピングには牛肉のほか、数種の野菜や香草を散らすことで彩りも豊かに仕上がります。

ミークアン

ミークアン(ベトナム語:mì quảng)は、中部の都市ダナンのご当地麺です。

ミークアンの名前は、以下の2語に由来しています。

- mì:小麦粉の麺

- quảng :クァンナム省 (ベトナム中部の省)

上記の通り「mì」というと小麦粉の麺を指しますが、ミークアンは米粉の平打麺を使うことが多いようです。

一説によると、使用されている米粉麺の形状が小麦粉由来のきしめんに似ていることから、「mì」という語が用いられているんだとか。

「quảng」は発祥地であるクアンナム省からつけられたそうです。

ミークアンの特徴は、魚醤・ターメリックや具材の出汁が効いた少量のスープです。

あっさりとしながらも濃い目でコクのあるスープが、平打麺とよく絡みます。

トッピングは、

- 鶏 or 豚肉

- エビ

- 葉物野菜

- ピーナッツ

- せんべい

などが載っており、豊かな風味と食感が楽しめます。

カオラウ

カオラウ(ベトナム語:cao lầu)は、中部の都市ホイアンのご当地麺です。

汁無しの麺料理で、甘辛い醤油だれとからめていただきます。

麺の上に乗せる具材は、

- 焼き豚

- 葉物野菜

- 香草

- 揚げワンタン

などが一般的です。

カオラウのルーツについては諸説ありますが、なんと日本の「伊勢うどん」が起源だとする説もあるのです。

そのためか、日本人の味覚にもよく合う味わいに仕上がっています。

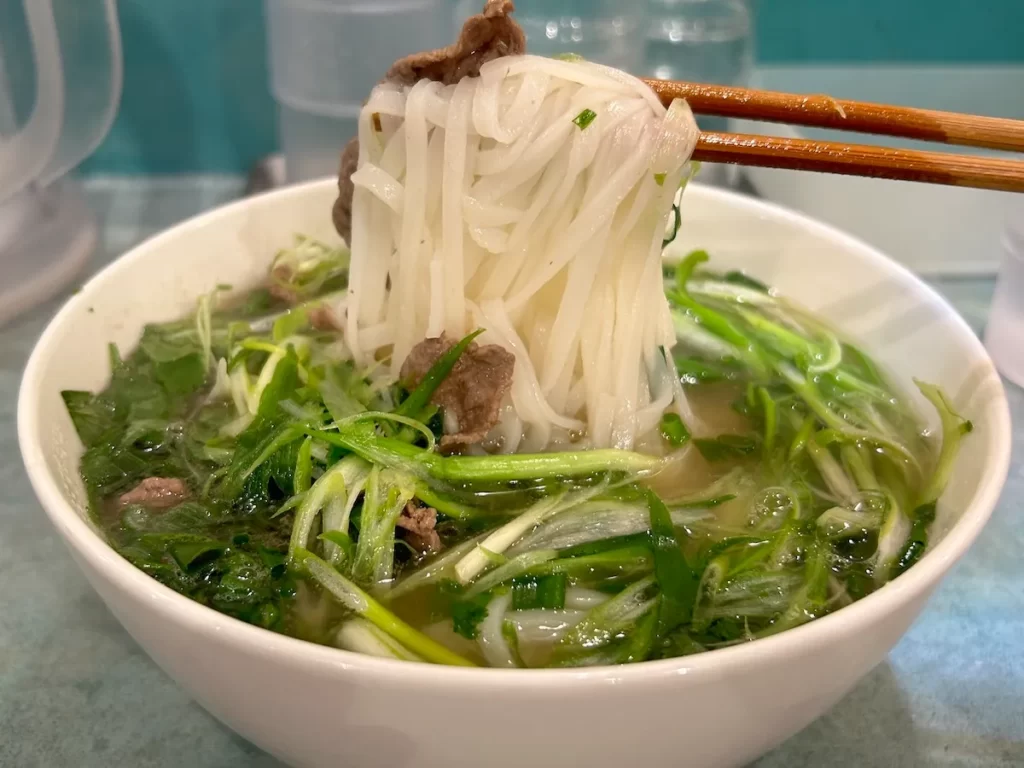

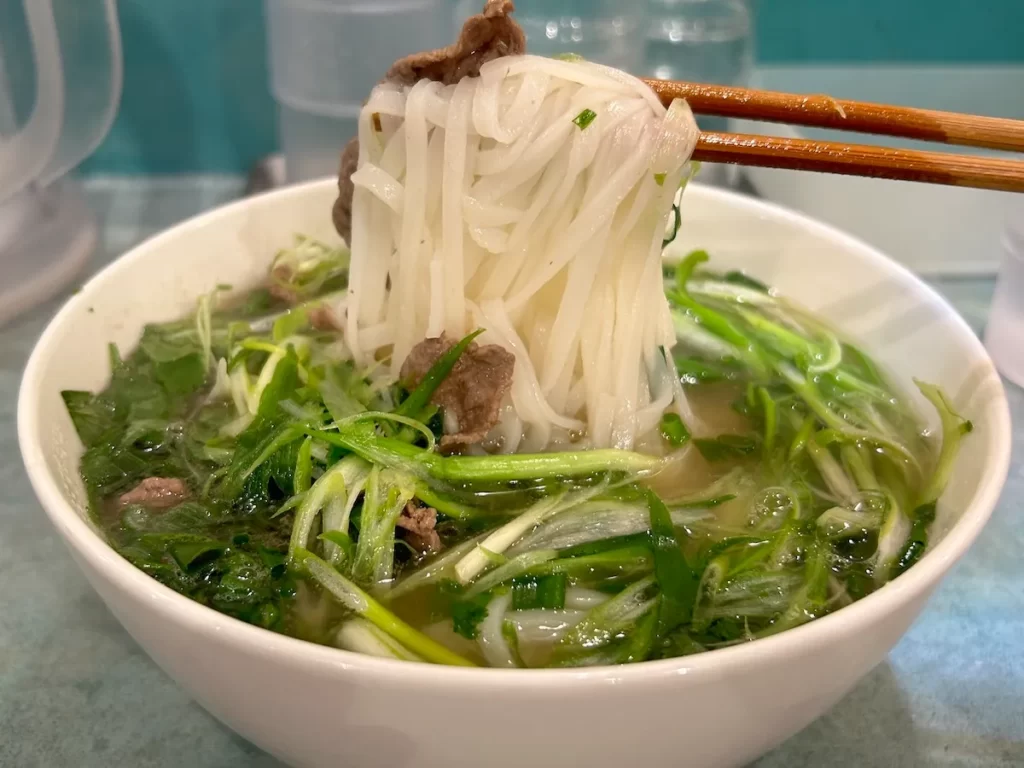

フーティウ

フ―ティウ(ベトナム語:hủ tiếu)は、ベトナムの米麺の1種で、主に南部で食べられています。

「フ―ティウ」という名称も米麺の種類自体を表す語であり、それがそのまま料理名となっています。

現地ではブンやフォーは生麺の状態ですが、フーティウは1度乾燥させるため、歯ごたえが強いのが特徴です。

食べ方はフォーと似ており、スープに具材と麺を一緒に入れて食べるのが一般的なスタイルです。

バインミー

バインミー(ベトナム語:bánh mì)は、フランスパンで具材を挟んだベトナムのサンドイッチです。

フォーと同じく、パンを表すベトナム語(bánh mì)がそのまま料理名になっています。

バインミーのフランスパンには、重曹や米粉が配合されており、サクサク&もっちりとした食感が楽しめます。

主な具材は

- 加工肉(ベトナムハム・レバーパテなど)

- 鶏・豚肉

- エビ

- アボカド

- なます (甘酸っぱく味付けした大根とにんじん)

- パクチー

などがあります。

具材の組み合わせが自由で、自分好みの味を楽しめるのもバインミーの魅力です!

コムタム

コムタム(ベトナム語:cơm tấm)は、主に南部で食べられている米料理です。

コムタムは、「砕いた米」を表す語であり、砕いたお米と豚肉、目玉焼きなどを一緒に盛り付けていただきます。

現地では、このようなワンプレートご飯を総称して「コムタム」と呼ぶそうです。

豚肉は、ロースの一枚肉を使用することが多く、食べ応えがあります。

また、豚肉はヌクマムに漬け込んでからグリルするので、香ばしく仕上がります。

おかず系

続いて、春巻きや粉物などをはじめとしたおかず系のメニューを紹介します。

ゴイクォン(生春巻き)

ゴイクォン(ベトナム語:gỏi cuốn)は、ベトナム独自の春巻きとして世界に知れ渡っています。

日本では「生春巻き」という名で親しまれている料理です。

ゴイ・クォンの名前の由来は

- gỏi:和える

- cuốn:包む

という2種の調理法です。

生春巻きの特徴は、なんといってもライスペーパーで具材を包むことです。

もともと和え物を包んでいたそうですが、現在では生野菜やエビなどを包むのが一般的なスタイルです。

ちなみに、中国の春巻き(spring roll) のあとに誕生・伝来したことから、英名は「summer roll」になります。

チャージョー(揚げ春巻き)

チャージョー(ベトナム語:chả giò)は、ベトナムを代表する伝統料理ひとつです。

現地では生春巻きよりもメジャーであり、全土で親しまれていますが、そのスタイルは南北で差があります。

まず、呼び方が異なります。

実はチャージョーというのは主に南部での呼称であり、北部ではネムザン(nem rán)と呼ばれています。

さらに、大きさにも違いがあります。

北部は大きめのものを一口大にカットしますが、南部は一口大サイズのものがいくつか提供されます。

また、南北共通の特徴としては、

- ひき肉・春雨・野菜など具材をライスペーパーで包んで揚げる

- ヌクチャムという甘酸っぱいタレにつけて食べる

といった点が挙げられます。

バインクォン(蒸し春巻き)

バインクォン(ベトナム語:bánh cuốn)は、主にベトナム中部のフエで食べられている、宮廷料理の1種です。

日本では、蒸し春巻きと呼ばれていますが、生春巻き・揚げ春巻きに比べると見かけることは少ないです。

蒸した米粉の皮で具材を皮で包んで、トッピングにフライドオニオンを散らして完成です。

モチモチ・プルプル食感の生地は、口の中で柔らかく広がり、具材と絶妙に絡み合う贅沢な味わいです。

中の具材は

- ひき肉

- えび

- きくらげ

- 玉ねぎ

などが入っていることが多く、揚げ春巻きと同様ヌクチャムにつけていただきます。

バインセオ

バインセオ(ベトナム語:bánh xèo)は、 主にベトナム南部で親しまれている粉物料理です。

バインセオ(bánh xèo)は、

- bánh:パンやケーキなど小麦粉を使った料理全般

- xèo:ベトナム語で「鉄板で焼いた音」

といったように、材料を表す語と擬音語の2種を組み合わせています。

生地には米粉が入っているため、サクサク&パリパリ食感が楽しめます。

また、生地は黄色のことがほとんどですが、これは卵ではなくターメリックによる色なんだそう。

具材はシャキシャキのもやしなどを炒めたものや、豚肉・エビなどがたっぷり入っています。

現地では、具材を挟んだ生地ごとレタスなどの葉物野菜で巻いて食べるのが一般的なスタイルです。

セットでライスペーパーがついてくることもあります。

その場合は具材・生地・野菜全てをライスペーパーに包んで食べます!

チャーカー

チャーカー(ベトナム語:chả cá)は、主にハノイで食べられますが、現地でも比較的マイナーな料理なんだそう。

チャーカーは、

- chả:揚げる

- cá:魚

の2語で構成されています。

発祥の地にちなんで、チャーカーラーボン(chả cá lã vọng)と呼ばれることも多いようです。

ターメリックなどで味付けした白身魚を目の前に置かれたコンロで調理するので、熱々の状態を楽しめます。

チャーカーは、香草とブンと一緒にいただくのが一般的な食べ方です。

甘味系

最後に、ベトナムならではの甘いデザートを紹介します。

チェー

チェー(ベトナム語:chè)は、ベトナムの代表的なデザートのひとつです。

「chè」はお茶という意をもち、もともとは年中行事の際に来訪者をもてなすために作られる行事食だったとされています。

現在は、屋台・路上・お店などで販売されており、ローカルフードとしてベトナム全土で広く親しまれています。

材料においての決まりは特になく、お店によって様々なバリエーションがあります。

一般的には、

- 豆類

- 芋

- 果物

- ゼリー

- タピオカ

といった材料をを1種または複数組み合わせ、ココナッツミルクで煮て作られます。

また、チェーには、温かいものと冷たいもののの2種類があり、それぞれ「ぜんざい」と「かき氷」に似ています。

ケムチャイズア(ココナッツアイス)

ケムチャイズア(ベトナム語:kem trái dừa)は、主に南部の都市ホーチミンで親しまれているココナッツアイスです。

- kem:アイスクリーム

- trái dừa :ココナッツの果実

をそれぞれ意味します。

ココナッツの殻を容器とし、中にココナッツ果実を使ったアイスとトッピングを盛り付けます。

ココナッツ由来の自然な甘さが特徴で、爽やかかつクリーミーな味わいのデザートです。

トッピングとしてナッツやフルーツなどを使用するため、見た目も華やかで写真映えも抜群です!

まとめ

今回は、ベトナム料理について幅広く紹介しました。

- ベトナム料理の特色

- 文化的背景

- 地域差

- よく使われる食材・調味料

- 健康面からの考察

- 代表的な料理

- おすすめのお店

これらの視点を通じて、ベトナム料理についての理解が深まったかと思います。

この記事が、ベトナム料理への興味だけでなく、エスニック料理全般への関心を深めるきっかけになれば幸いです!

最後まで読んでくださりありがとうございました!

これからもエスニック料理の魅力を発信するさまざまなコンテンツを提供していきますので、今後ともよろしくお願いします!